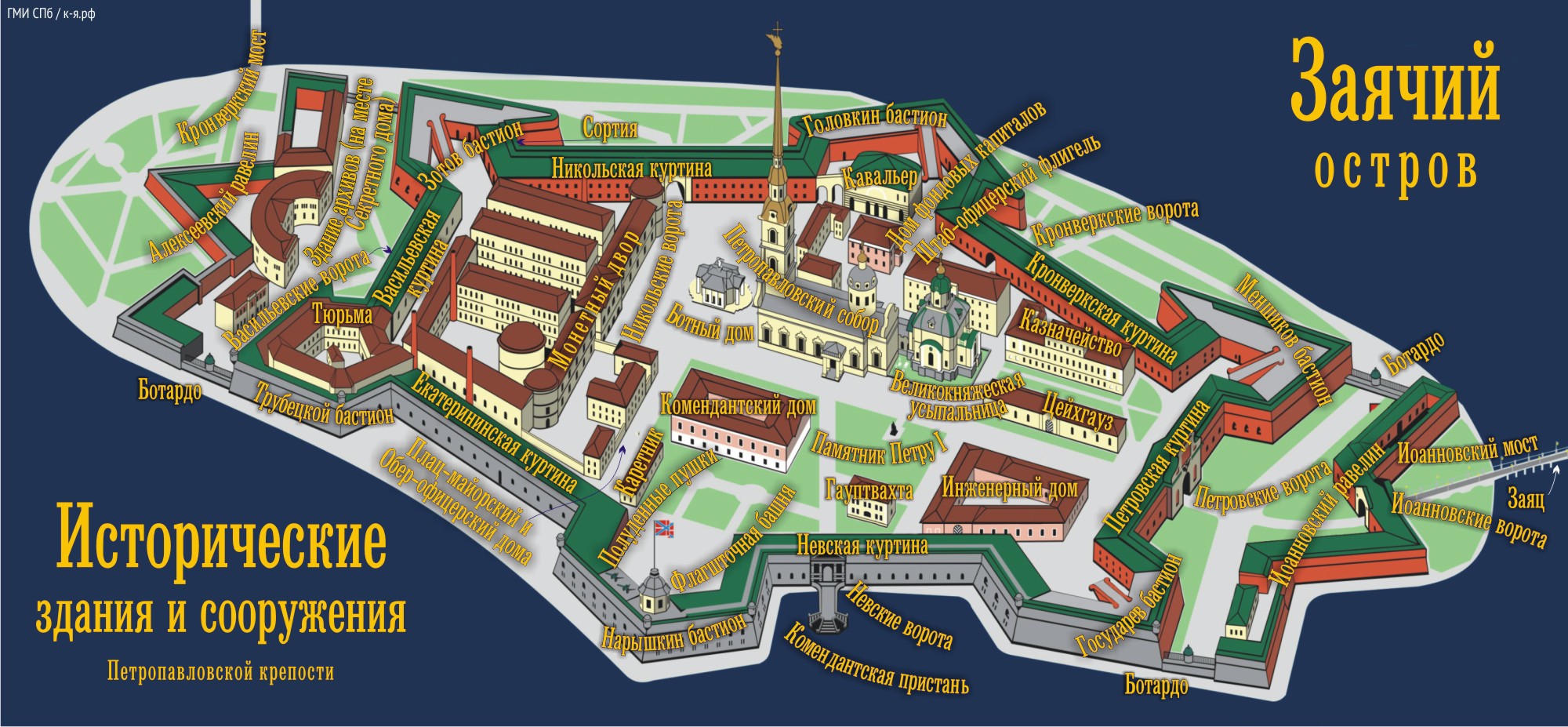

67. Заячий остров

Благотворительная стенгазета для школьников, родителей и учителей Санкт-Петербурга «Коротко и ясно о самом интересном». Выпуск №67, ноябрь 2014 года.

Часть четвёртая: Заячий остров

Дорогие друзья! Четвёртый выпуск серии мы посвятили «началу начал» нашего города – Петропавловской крепости. Здесь, на небольшом острове Невской дельты, сохранившем своё старинное название – Заячий, – сосредоточено изрядное количество исторических зданий и инженерных сооружений, городских и государственных реликвий, музейных экспонатов, памятников и других в высшей степени примечательных объектов. Поэтому мы не ограничимся описанием лишь новых или малоизвестных памятников (которые по традиции рассматриваются в газетах серии «Любопытный Петербург»), а попробуем построить наш рассказ наподобие краткого исторического очерка с элементами экскурсии, обращая внимание на всё важное и интересное. Помочь нам в этом увлекательном путешествии любезно согласились сотрудники одного из крупнейших в России исторических музеев – Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Его главный «экспонат» – уникальный памятник истории, архитектуры и военного искусства ХVIII-ХХ веков – Петропавловская крепость.

[mappress mapid=»1″]

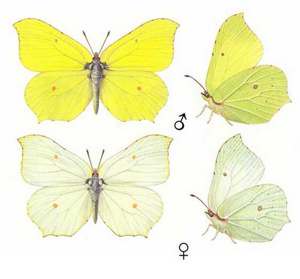

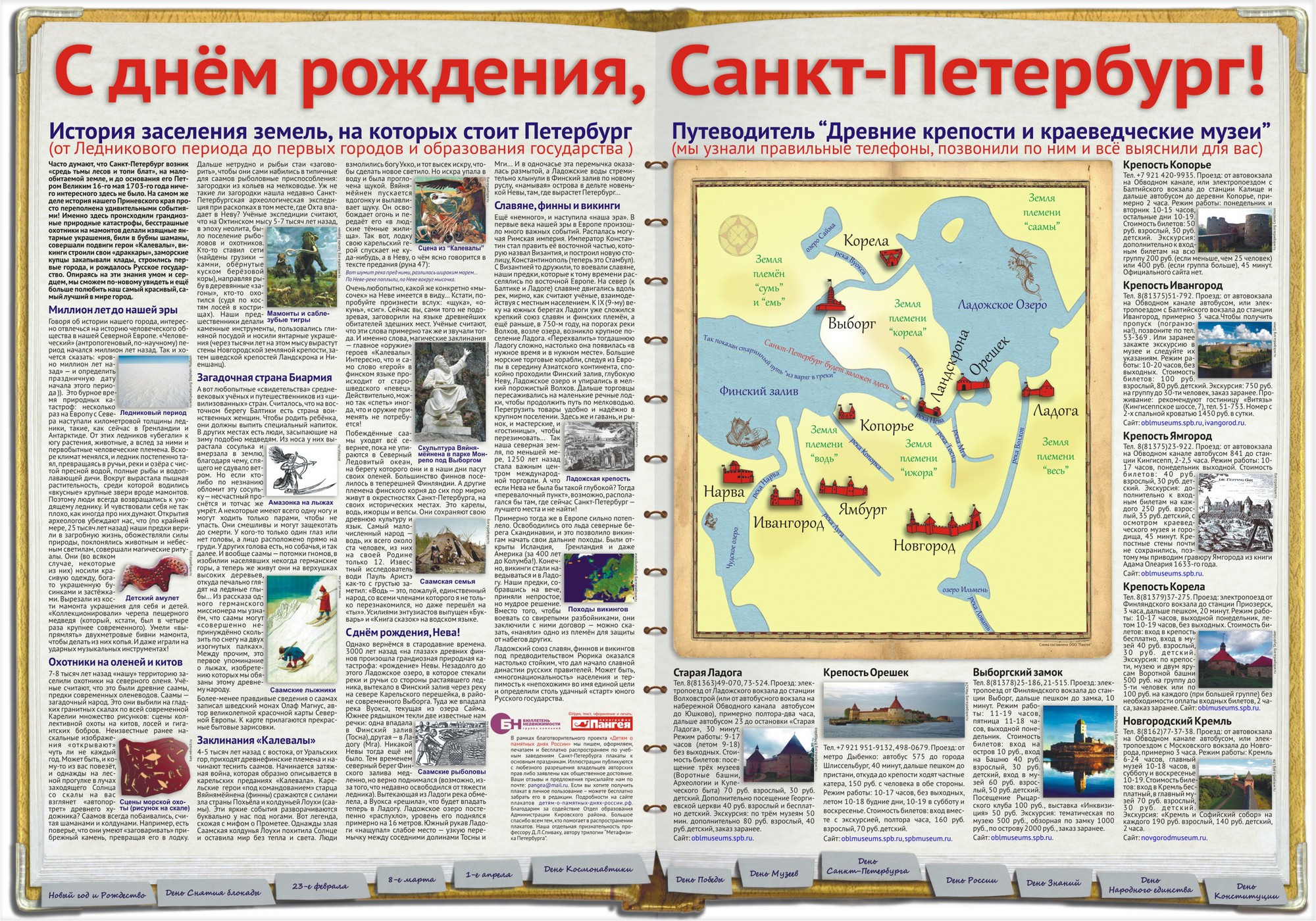

Заячий остров на шведской карте «Провинция Ингерманландия» 1678-1688 годов. Ингерманландия (Ижорская земля) – историческая область по обоим берегам Невы, южным берегам Финского залива и Ладожского озера. Издавна русские и дружественные им народы (карелы, водь, ижора) осваивали Ижорскую землю, входившую в состав Водской пятúны (одной из пяти частей) Великого Новгорода. Александр Невский дрался со шведами на Неве (1240 год) и с немцами на Чудском озере (1242 год). Его сыновья продолжили дело отца: Дмитрий построил каменную крепость в Копорье (1280 год), Андрей взял шведскую крепость Ландскрóна (на мысу между Невой и Охтой, 1301 год), построенную на месте новгородского поселения, и прогнал неприятеля с берегов Невы. Внук Александра, Юрий Данилович, возвёл крепость Орешек (там, где Нева вытекает из Ладожского озера, 1323 год). На реке Вуокса выросли крепости Корéла (1310 год) и Тиверский городок (1330 год); на реке Луга – Ямгород (1384 год); на реке Нарве – Ивангород (1492 год). Все эти земли в начале XVII века были оккупированы Швецией, которая использовала слабость России в Смутное время. Ямгород был переименован в Ямбург, Корела – в Кексгольм, Орешек – в Нотебург. Там, где когда-то стояла Ландскрона, а затем новгородский торговый городок Невское устье, шведы возвели крепость Ниеншáнц. Захватчики активно заселяли завоёванные территории, вывозили лес, притесняли местное население, насильственно обращали его в свою религию – лютеранство. Жизненно важные для России морские торговые пути в Европу были перекрыты. «У России отнято море, – заявил шведский король Густав II Адольф. – Ни одна русская лодка отныне не будет спущена на воду без нашего на то разрешения». Освободить народы от гнёта завоевателей, возвратить прибалтийские земли, «прорубить окно в Европу», «ногою твёрдой встать при море» решился молодой российский царь Пётр I. Так началась 20-летняя Великая Северная война (1700-1721 годы). К 1703 году, после взятия шведских крепостей Нотебург (у истока Невы) и Ниеншанц (у её устья), Пётр I обеспечил России долгожданный выход к Балтике. Во что бы то ни стало следовало закрепиться на отвоёванных Невских берегах. Царь некоторое время пребывал в раздумьях: «Ниеншанц ли тот крепить или для новой крепости иное место искать? Понеже оный городок мал, далеко от моря, и место не гораздо крепко от натуры».

Заячий остров на шведской карте «Провинция Ингерманландия» 1678-1688 годов. Ингерманландия (Ижорская земля) – историческая область по обоим берегам Невы, южным берегам Финского залива и Ладожского озера. Издавна русские и дружественные им народы (карелы, водь, ижора) осваивали Ижорскую землю, входившую в состав Водской пятúны (одной из пяти частей) Великого Новгорода. Александр Невский дрался со шведами на Неве (1240 год) и с немцами на Чудском озере (1242 год). Его сыновья продолжили дело отца: Дмитрий построил каменную крепость в Копорье (1280 год), Андрей взял шведскую крепость Ландскрóна (на мысу между Невой и Охтой, 1301 год), построенную на месте новгородского поселения, и прогнал неприятеля с берегов Невы. Внук Александра, Юрий Данилович, возвёл крепость Орешек (там, где Нева вытекает из Ладожского озера, 1323 год). На реке Вуокса выросли крепости Корéла (1310 год) и Тиверский городок (1330 год); на реке Луга – Ямгород (1384 год); на реке Нарве – Ивангород (1492 год). Все эти земли в начале XVII века были оккупированы Швецией, которая использовала слабость России в Смутное время. Ямгород был переименован в Ямбург, Корела – в Кексгольм, Орешек – в Нотебург. Там, где когда-то стояла Ландскрона, а затем новгородский торговый городок Невское устье, шведы возвели крепость Ниеншáнц. Захватчики активно заселяли завоёванные территории, вывозили лес, притесняли местное население, насильственно обращали его в свою религию – лютеранство. Жизненно важные для России морские торговые пути в Европу были перекрыты. «У России отнято море, – заявил шведский король Густав II Адольф. – Ни одна русская лодка отныне не будет спущена на воду без нашего на то разрешения». Освободить народы от гнёта завоевателей, возвратить прибалтийские земли, «прорубить окно в Европу», «ногою твёрдой встать при море» решился молодой российский царь Пётр I. Так началась 20-летняя Великая Северная война (1700-1721 годы). К 1703 году, после взятия шведских крепостей Нотебург (у истока Невы) и Ниеншанц (у её устья), Пётр I обеспечил России долгожданный выход к Балтике. Во что бы то ни стало следовало закрепиться на отвоёванных Невских берегах. Царь некоторое время пребывал в раздумьях: «Ниеншанц ли тот крепить или для новой крепости иное место искать? Понеже оный городок мал, далеко от моря, и место не гораздо крепко от натуры».

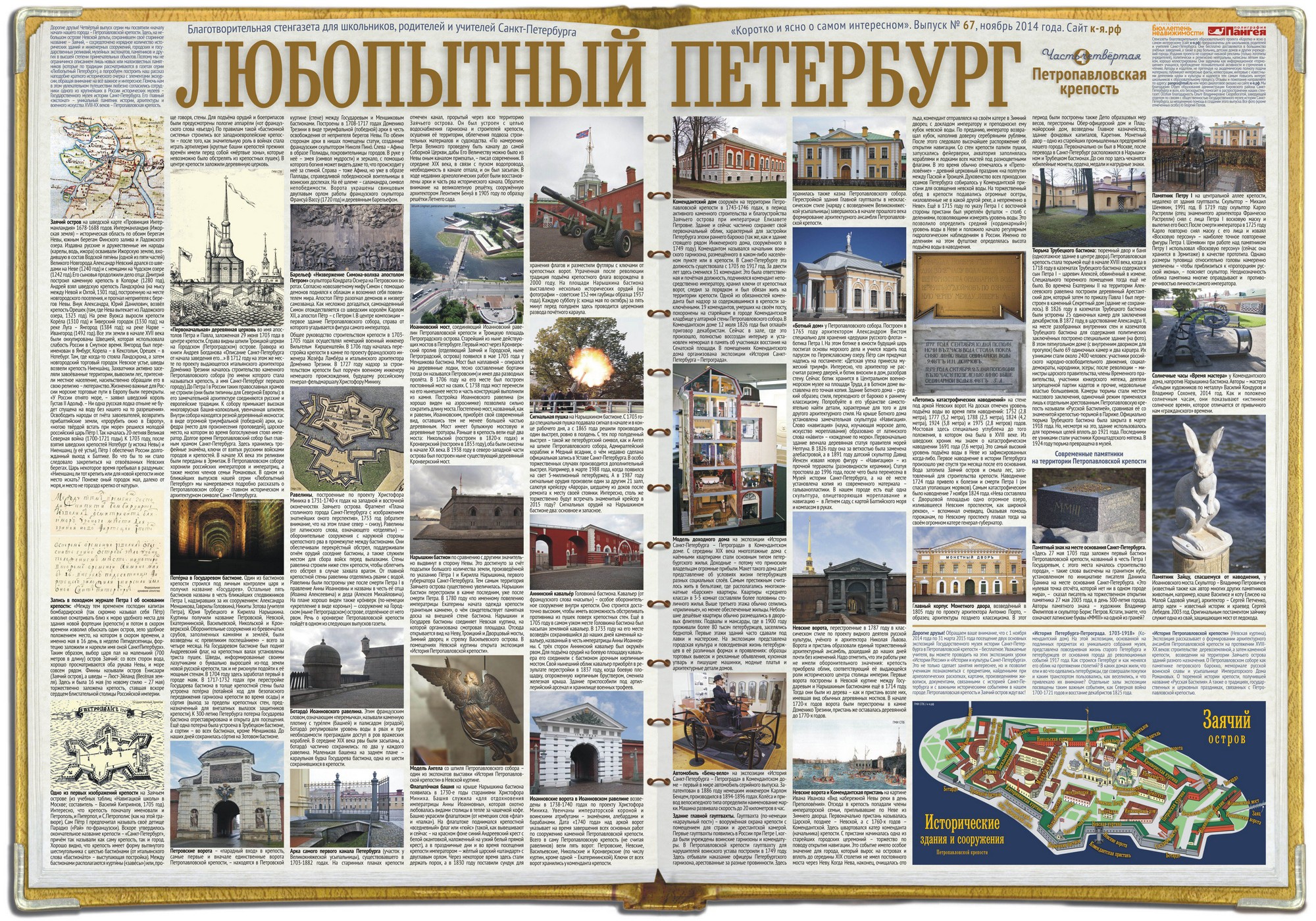

Запись в походном журнале Петра I об основании крепости: «Между тем временем господин капитан бомбардирской (так скромно называл себя Пётр) изволил осматривать близ к морю удобного места для здания новой фортеции (крепости) и потом в скором времени изволил обыскать один остров, зело удобное положением место, на котором в скором времени, а именно мая в 16 день, в неделю Пятидесятницы, фортецию заложили и нарекли имя оной СанктПитербурх». Таким образом, выбор царя пал на маленький (700 метров в длину) остров Заячий: со всех сторон вода, хорошо просматриваются оба рукава Невы, и море совсем рядом. Финны называли остров Енисаари (Заячий остров), а шведы — Люст-Эйланд (Весёлая земля). Здесь и была 16 мая (по новому стилю – 27 мая) торжественно заложена крепость, ставшая вскоре сердцем блистательной столицы Российской империи.

Запись в походном журнале Петра I об основании крепости: «Между тем временем господин капитан бомбардирской (так скромно называл себя Пётр) изволил осматривать близ к морю удобного места для здания новой фортеции (крепости) и потом в скором времени изволил обыскать один остров, зело удобное положением место, на котором в скором времени, а именно мая в 16 день, в неделю Пятидесятницы, фортецию заложили и нарекли имя оной СанктПитербурх». Таким образом, выбор царя пал на маленький (700 метров в длину) остров Заячий: со всех сторон вода, хорошо просматриваются оба рукава Невы, и море совсем рядом. Финны называли остров Енисаари (Заячий остров), а шведы — Люст-Эйланд (Весёлая земля). Здесь и была 16 мая (по новому стилю – 27 мая) торжественно заложена крепость, ставшая вскоре сердцем блистательной столицы Российской империи.

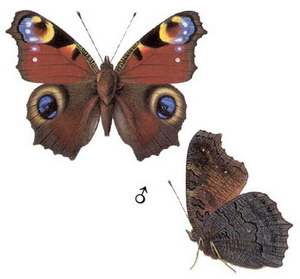

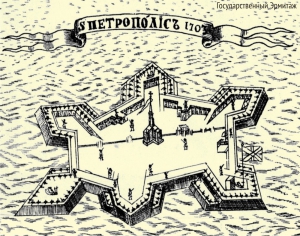

Одно из первых изображений крепости на Заячьем острове (из учебных таблиц «Навигацкой школы» в Москве; составитель – Василий Киприянов, 1705 год). Интересно, что крепость поначалу именовали и Петрополь, и Питерпол, и С.Петрополис (как на этой гравюре). Сам Пётр I предпочитал называть своё детище Парадиз («Рай» по-французски). Вскоре утвердилось окончательное название крепости – «Санкт-Петербург», причём так называли как саму крепость, так и город. Хорошо видно, что крепость имеет форму вытянутого шестиугольника с шестью бастиóнами (от итальянского слова «бастионáто» – выступающая постройка). Между бастионами располагаются куртúны («завéсы») или, проще говоря, стены. Для подъёма орудий и боеприпасов были предусмотрены пологие аппарéли («от французского слова «въезд»). По правилам такой «бастионной системы» строились все западноевропейские крепости – после того, как значительную роль в войнах стала играть артиллерия (круглые башни крепостей прежних времён имели перед собой «мёртвые зоны», которые невозможно было обстрелять из крепостных пушек). В центре крепости заложили деревянную церковь.

Одно из первых изображений крепости на Заячьем острове (из учебных таблиц «Навигацкой школы» в Москве; составитель – Василий Киприянов, 1705 год). Интересно, что крепость поначалу именовали и Петрополь, и Питерпол, и С.Петрополис (как на этой гравюре). Сам Пётр I предпочитал называть своё детище Парадиз («Рай» по-французски). Вскоре утвердилось окончательное название крепости – «Санкт-Петербург», причём так называли как саму крепость, так и город. Хорошо видно, что крепость имеет форму вытянутого шестиугольника с шестью бастиóнами (от итальянского слова «бастионáто» – выступающая постройка). Между бастионами располагаются куртúны («завéсы») или, проще говоря, стены. Для подъёма орудий и боеприпасов были предусмотрены пологие аппарéли («от французского слова «въезд»). По правилам такой «бастионной системы» строились все западноевропейские крепости – после того, как значительную роль в войнах стала играть артиллерия (круглые башни крепостей прежних времён имели перед собой «мёртвые зоны», которые невозможно было обстрелять из крепостных пушек). В центре крепости заложили деревянную церковь.

«Первоначальная» деревянная церковь во имя апостолов Петра и Павла, заложенная 29 июня 1703 года в центре крепости. Справа видны шпили Троицкой церкви на Городском (Петроградском) острове. Гравюра из книги Андрея Богданова «Описание Санкт-Петербурга от начала заведения его…» В 1712 году на этом же месте по проекту выдающегося итальянского архитектора Домéнико Трезини началось строительство каменного Петропавловского собора (по имени которого стала называться крепость, а имя Санкт-Петербург перешло городу). До Петра I в России таких православных храмов не строили (они были типичны для Северной Европы): в его замечательной архитектуре соединяются русские и европейские традиции. К собору примыкает высокая многоярусная башня-колокольня, увенчанная шпилем. Внутри собора находятся резной деревянный иконостас в виде огромной триумфальной (победной) арки, кафедра (место для произнесения проповедей), царское место, на котором во время богослужения стоял император. Долгое время Петропавловский собор был главным храмом Санкт-Петербурга. Здесь хранились трофейные знамёна, ключи от взятых русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. В Петропавловском соборе хоронили российских императоров и императриц, а также многих членов семьи Романовых. В одном из ближайших выпусков нашей серии «Любопытный Петербург» мы намереваемся подробно рассказать о Петропавловском соборе – главном историческом и архитектурном символе Санкт-Петербурга.

«Первоначальная» деревянная церковь во имя апостолов Петра и Павла, заложенная 29 июня 1703 года в центре крепости. Справа видны шпили Троицкой церкви на Городском (Петроградском) острове. Гравюра из книги Андрея Богданова «Описание Санкт-Петербурга от начала заведения его…» В 1712 году на этом же месте по проекту выдающегося итальянского архитектора Домéнико Трезини началось строительство каменного Петропавловского собора (по имени которого стала называться крепость, а имя Санкт-Петербург перешло городу). До Петра I в России таких православных храмов не строили (они были типичны для Северной Европы): в его замечательной архитектуре соединяются русские и европейские традиции. К собору примыкает высокая многоярусная башня-колокольня, увенчанная шпилем. Внутри собора находятся резной деревянный иконостас в виде огромной триумфальной (победной) арки, кафедра (место для произнесения проповедей), царское место, на котором во время богослужения стоял император. Долгое время Петропавловский собор был главным храмом Санкт-Петербурга. Здесь хранились трофейные знамёна, ключи от взятых русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. В Петропавловском соборе хоронили российских императоров и императриц, а также многих членов семьи Романовых. В одном из ближайших выпусков нашей серии «Любопытный Петербург» мы намереваемся подробно рассказать о Петропавловском соборе – главном историческом и архитектурном символе Санкт-Петербурга.

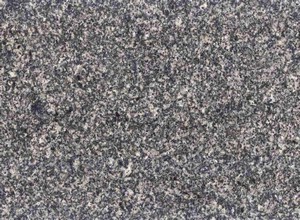

Потéрна в Государевом бастионе. Один из бастионов крепости строился под личным контролем царя и получил название «Государев». Остальные пять бастионов названы в честь ближайших сподвижников Петра I, надзиравших за их сооружением: Александра Меншикова, Гаврилы Головкинá, Никиты Зотова (учителя Петра), Юрия Трубецкого и Кирилла Нарышкина. Куртины получили название Петровской, Невской, Екатерининской, Васильевской, Никольской и Кронверкской. Оборонительные сооружения из бревенчатых срубов, заполненных камнями и землёй, были возведены «с превеликим поспешáнием» – всего за четыре месяца. На Государевом бастионе был поднят Андреевский флаг, на крепостных валах установлены триста пушек. Шведы, информированные своими лазутчиками о буквально выросшей из-под земли новой русской крепости, так и не рискнули подойти к её мощным стенам. В 1704 году здесь заработал первый в городе маяк. В 1717-1732 годах при перестройке Государева бастиона в толще крепостной стены была устроена потéрна (потайной ход для безопасного передвижения гарнизона крепости во время осады) и сóртия (выход за пределы крепостных стен, предназначенный для внезапных вылазок защитников крепости). К 300-летию Петербурга потерна Государева бастиона отреставрирована и открыта для посещения. Ещё одна потерна была устроена в Трубецком бастионе, а сортии – во всех бастионах, кроме Меншикова. До наших дней сохранилась сóртия на Зотовом бастионе.

Потéрна в Государевом бастионе. Один из бастионов крепости строился под личным контролем царя и получил название «Государев». Остальные пять бастионов названы в честь ближайших сподвижников Петра I, надзиравших за их сооружением: Александра Меншикова, Гаврилы Головкинá, Никиты Зотова (учителя Петра), Юрия Трубецкого и Кирилла Нарышкина. Куртины получили название Петровской, Невской, Екатерининской, Васильевской, Никольской и Кронверкской. Оборонительные сооружения из бревенчатых срубов, заполненных камнями и землёй, были возведены «с превеликим поспешáнием» – всего за четыре месяца. На Государевом бастионе был поднят Андреевский флаг, на крепостных валах установлены триста пушек. Шведы, информированные своими лазутчиками о буквально выросшей из-под земли новой русской крепости, так и не рискнули подойти к её мощным стенам. В 1704 году здесь заработал первый в городе маяк. В 1717-1732 годах при перестройке Государева бастиона в толще крепостной стены была устроена потéрна (потайной ход для безопасного передвижения гарнизона крепости во время осады) и сóртия (выход за пределы крепостных стен, предназначенный для внезапных вылазок защитников крепости). К 300-летию Петербурга потерна Государева бастиона отреставрирована и открыта для посещения. Ещё одна потерна была устроена в Трубецком бастионе, а сортии – во всех бастионах, кроме Меншикова. До наших дней сохранилась сóртия на Зотовом бастионе.

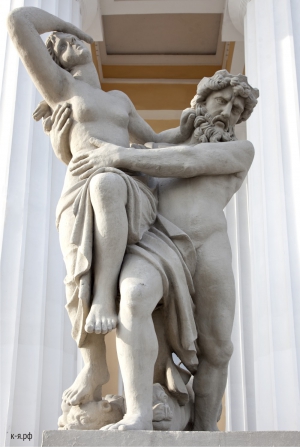

Петровские ворота – «парадный вход» в крепость, самые первые и вначале единственные ворота Петропавловской крепости, – находятся в Петровской куртине (стене) между Государевым и Меншиковым бастионами. Построены в 1708-1717 годах Доменико Трезини в виде триумфальной (победной) арки в честь освобождения от неприятеля берегов Невы. По обеим сторонам арки в нишах помещены статуи, созданные французским скульптором Николя Пинó. Слева – Афина в образе Полиады, покровительницы городов. В руке у неё – змея (символ мудрости) и зеркало, с помощью которого богиня может видеть даже то, что происходит у неё за спиной. Справа – тоже Афина, но уже в образе Паллады, справедливой победоносной воительницы в воинских доспехах. На её шлеме – саламандра, символ непобедимости. Ворота украшены свинцовым двуглавым орлом работы французского скульптора Франсуá Вассý (1720 год) и деревянным барельефом.

Петровские ворота – «парадный вход» в крепость, самые первые и вначале единственные ворота Петропавловской крепости, – находятся в Петровской куртине (стене) между Государевым и Меншиковым бастионами. Построены в 1708-1717 годах Доменико Трезини в виде триумфальной (победной) арки в честь освобождения от неприятеля берегов Невы. По обеим сторонам арки в нишах помещены статуи, созданные французским скульптором Николя Пинó. Слева – Афина в образе Полиады, покровительницы городов. В руке у неё – змея (символ мудрости) и зеркало, с помощью которого богиня может видеть даже то, что происходит у неё за спиной. Справа – тоже Афина, но уже в образе Паллады, справедливой победоносной воительницы в воинских доспехах. На её шлеме – саламандра, символ непобедимости. Ворота украшены свинцовым двуглавым орлом работы французского скульптора Франсуá Вассý (1720 год) и деревянным барельефом.

Барельеф «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром» скульптора Кондрата Оснера на Петровских воротах. Согласно новозаветному мифу Симон с помощью демонов поднялся к облакам и возомнил себя повелителем мира. Апостол Пётр разогнал демонов и низверг самозванца. Как несложно догадаться, самонадеянный Симон отождествляется со шведским королём Карлом XII, а апостол Пётр – с Петром I. В центре композиции – первое здание Петропавловского собора, справа от которого угадывается фигура самого императора. Общее руководство строительством крепости в 1703-1705 годах осуществлял немецкий военный инженер Вильгельм Киршенштейн. В 1706 году началась перестройка крепости в камне по проекту французского инженера Жозéфа Ламбéра и итальянского архитектора Домéнико Трезини. В 1727 году надзор за строительством крепости был поручен военному инженеру немецкого происхождения, будущему российскому генерал-фельдмаршалу Христофору Миниху.

Барельеф «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром» скульптора Кондрата Оснера на Петровских воротах. Согласно новозаветному мифу Симон с помощью демонов поднялся к облакам и возомнил себя повелителем мира. Апостол Пётр разогнал демонов и низверг самозванца. Как несложно догадаться, самонадеянный Симон отождествляется со шведским королём Карлом XII, а апостол Пётр – с Петром I. В центре композиции – первое здание Петропавловского собора, справа от которого угадывается фигура самого императора. Общее руководство строительством крепости в 1703-1705 годах осуществлял немецкий военный инженер Вильгельм Киршенштейн. В 1706 году началась перестройка крепости в камне по проекту французского инженера Жозéфа Ламбéра и итальянского архитектора Домéнико Трезини. В 1727 году надзор за строительством крепости был поручен военному инженеру немецкого происхождения, будущему российскому генерал-фельдмаршалу Христофору Миниху.

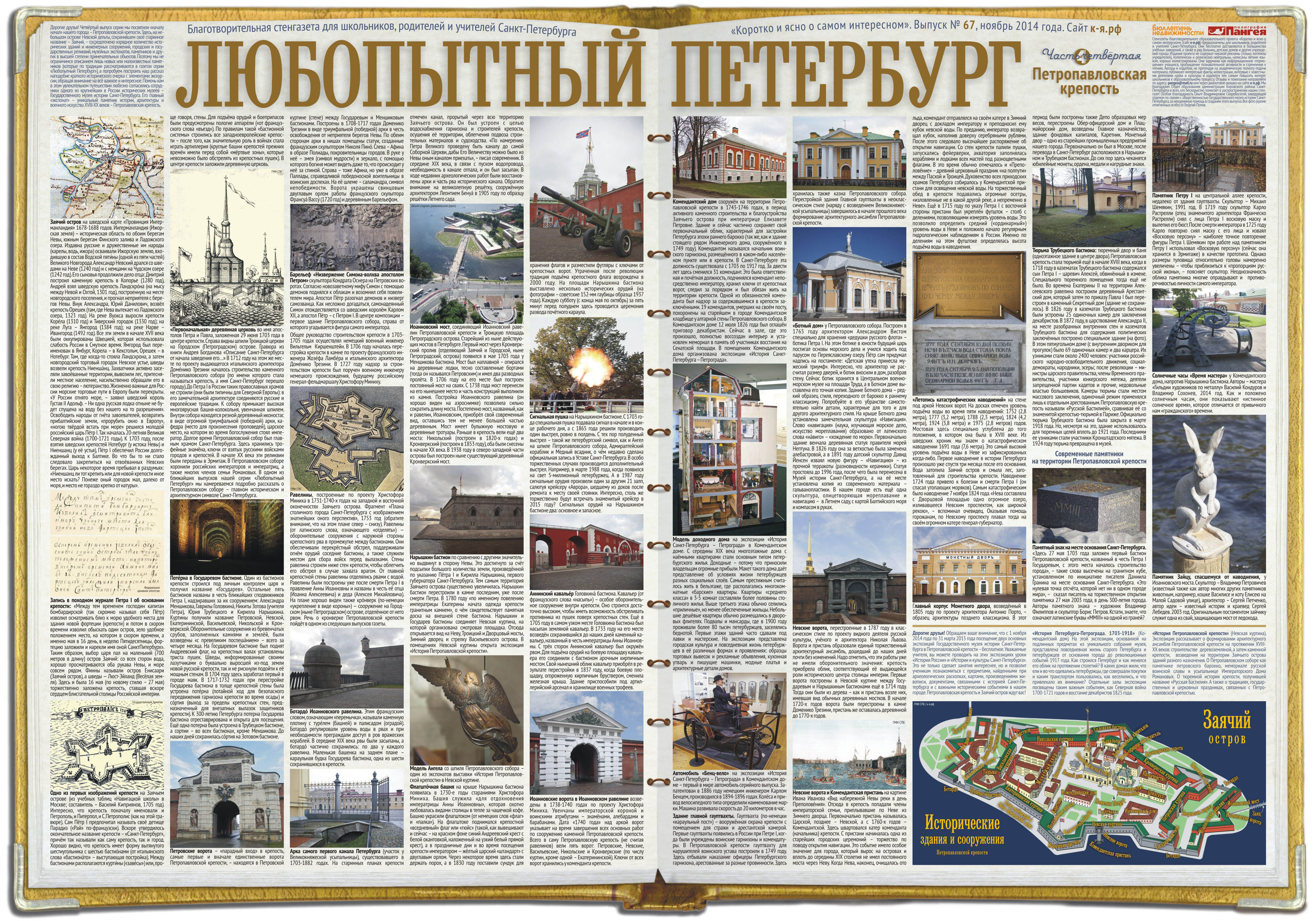

Равелины, построенные по проекту Христофора Миниха в 1731-1740-х годах на западной и восточной оконечностях Заячьего острова. Фрагмент «Плана столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного перспектив», 1753 год (обратите внимание, что на этом плане север – снизу). Равелины (от латинского слова, означающего «отделять») — оборонительные сооружения с наружной стороны крепостного рва в промежутке между бастионами. Они обеспечивали перекрёстный обстрел, поддерживали огнём орудий соседние бастионы, а также служили местом для сбора войск перед вылазками. Стены равелина строили ниже стен крепости, чтобы облегчить его обстрел в случае захвата врагом. От главной крепостной стены равелины отделялись рвами с водой. Равелины были построены уже после смерти Петра I в правление Анны Иоанновны и названы в честь её отца (Иоанна Алексеевича) и деда (Алексея Михайловича). На плане хорошо виден также крóнверк (по-немецки «укрепление в виде короны») — сооружение на Городском (ныне Петроградском) острове, отделённое от него рвом. Речь о кронверке Петропавловской крепости пойдёт в одном из следующих выпусков газеты.

Равелины, построенные по проекту Христофора Миниха в 1731-1740-х годах на западной и восточной оконечностях Заячьего острова. Фрагмент «Плана столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного перспектив», 1753 год (обратите внимание, что на этом плане север – снизу). Равелины (от латинского слова, означающего «отделять») — оборонительные сооружения с наружной стороны крепостного рва в промежутке между бастионами. Они обеспечивали перекрёстный обстрел, поддерживали огнём орудий соседние бастионы, а также служили местом для сбора войск перед вылазками. Стены равелина строили ниже стен крепости, чтобы облегчить его обстрел в случае захвата врагом. От главной крепостной стены равелины отделялись рвами с водой. Равелины были построены уже после смерти Петра I в правление Анны Иоанновны и названы в честь её отца (Иоанна Алексеевича) и деда (Алексея Михайловича). На плане хорошо виден также крóнверк (по-немецки «укрепление в виде короны») — сооружение на Городском (ныне Петроградском) острове, отделённое от него рвом. Речь о кронверке Петропавловской крепости пойдёт в одном из следующих выпусков газеты.

Ботардó Иоанновского равелина. Этим французским словом, означающим «перемычка», называли каменную плотину с турéлем (башней) и палисадом (оградой). Ботардó регулировали уровень воды в рвах и при необходимости преграждали доступ в ров вражеских кораблей. В середине XIX века рвы были засыпаны, а ботардó частично сохранились: по два у каждого равелина. Маленькая башенка на заднем плане – караульная будка Государева бастиона, одна из шести сохранившихся в крепости.

Ботардó Иоанновского равелина. Этим французским словом, означающим «перемычка», называли каменную плотину с турéлем (башней) и палисадом (оградой). Ботардó регулировали уровень воды в рвах и при необходимости преграждали доступ в ров вражеских кораблей. В середине XIX века рвы были засыпаны, а ботардó частично сохранились: по два у каждого равелина. Маленькая башенка на заднем плане – караульная будка Государева бастиона, одна из шести сохранившихся в крепости.

Арка самого первого канала Петербурга (участок у Великокняжеской усыпальницы), существовавшего в 1703-1882 годах. На старинных планах крепости отмечен канал, прорытый через всю территорию Заячьего острова. Он был устроен с целью водоснабжения гарнизона и строителей крепости, осушения её территории, облегчения подвоза строительных материалов и судоходства. «По намерению Петра Великого проведену быть каналу до самой Соборной Церкви, дабы Его Величеству можно было из Невы оным каналом приехать», – писал современник. В середине XIX века, в связи с пуском водопровода, необходимость в канале отпала, и он был засыпан. В ходе недавних археологических работ были восстановлены арки и часть рва исторического канала. Обратите внимание на великолепную решётку, сооружённую архитектором Леонтием Бенуá в 1905 году по образцу решётки Летнего сада.

Арка самого первого канала Петербурга (участок у Великокняжеской усыпальницы), существовавшего в 1703-1882 годах. На старинных планах крепости отмечен канал, прорытый через всю территорию Заячьего острова. Он был устроен с целью водоснабжения гарнизона и строителей крепости, осушения её территории, облегчения подвоза строительных материалов и судоходства. «По намерению Петра Великого проведену быть каналу до самой Соборной Церкви, дабы Его Величеству можно было из Невы оным каналом приехать», – писал современник. В середине XIX века, в связи с пуском водопровода, необходимость в канале отпала, и он был засыпан. В ходе недавних археологических работ были восстановлены арки и часть рва исторического канала. Обратите внимание на великолепную решётку, сооружённую архитектором Леонтием Бенуá в 1905 году по образцу решётки Летнего сада.

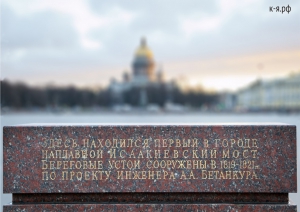

Иоанновский мост, соединяющий Иоанновский равелин Петропавловской крепости и Троицкую площадь Петроградского острова. Старейший из ныне действующих мостов в Петербурге. Первый мост через Кронверкский пролив (отделяющий Заячий и Городской, ныне Петроградский, острова) появился в мае 1703 года у Меншикова бастиона. Мост был наплавной – опирался на деревянные лодки, тесно составленные бортами (тогда он назывался Петровским) и имел два разводных пролёта. В 1706 году на его месте был построен постоянный мост на сваях. С 1738 года мост перенесли на его нынешнее место и часть конструкций выполнили из камня. Постройка Иоанновского равелина (он хорошо виден на аэроснимке) позволила сильно сократить длину моста. Постепенно мост, названный, как и равелин, Иоанновским, приобрёл свой современный вид, оставшись тем не менее большей частью деревянным. Мост имеет булыжную мостовую и деревянные тротуары. Раньше в крепость вели ещё два моста: Никольский (построен в 1820-х годах) и Кронверкский (построен в 1853 году), оба были снесены в начале XX века. В 1938 году в северо-западной части острова был построен ныне существующий деревянный Кронверкский мост.

Иоанновский мост, соединяющий Иоанновский равелин Петропавловской крепости и Троицкую площадь Петроградского острова. Старейший из ныне действующих мостов в Петербурге. Первый мост через Кронверкский пролив (отделяющий Заячий и Городской, ныне Петроградский, острова) появился в мае 1703 года у Меншикова бастиона. Мост был наплавной – опирался на деревянные лодки, тесно составленные бортами (тогда он назывался Петровским) и имел два разводных пролёта. В 1706 году на его месте был построен постоянный мост на сваях. С 1738 года мост перенесли на его нынешнее место и часть конструкций выполнили из камня. Постройка Иоанновского равелина (он хорошо виден на аэроснимке) позволила сильно сократить длину моста. Постепенно мост, названный, как и равелин, Иоанновским, приобрёл свой современный вид, оставшись тем не менее большей частью деревянным. Мост имеет булыжную мостовую и деревянные тротуары. Раньше в крепость вели ещё два моста: Никольский (построен в 1820-х годах) и Кронверкский (построен в 1853 году), оба были снесены в начале XX века. В 1938 году в северо-западной части острова был построен ныне существующий деревянный Кронверкский мост.

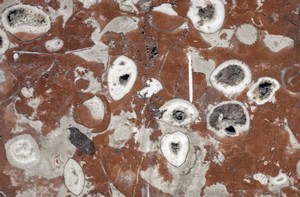

Нарышкин бастион по сравнению с другими значительно выдвинут в сторону Невы. Это достигнуто за счёт подсыпки большого количества земли, произведённой по указанию Пётра I и Кирилла Нарышкина, первого губернатора Санкт-Петербурга. Тем самым территория Заячьего острова существенно увеличилась. Нарышкин бастион перестроили в камне последним, уже после смерти Петра. В 1780 году «по именному повелению императрицы Екатерины начата одежда крепости гранитным камнем», о чём свидетельствует памятная доска на внешней стене бастиона. Нарышкин и Государев бастионы соединяет Невская куртина, на которой организована смотровая площадка. Отсюда открывается вид на Неву, Троицкий и Дворцовый мосты, Зимний дворец и стрелку Васильевского острова. В помещениях Невской куртины открыта экспозиция «История Петропавловской крепости».

Нарышкин бастион по сравнению с другими значительно выдвинут в сторону Невы. Это достигнуто за счёт подсыпки большого количества земли, произведённой по указанию Пётра I и Кирилла Нарышкина, первого губернатора Санкт-Петербурга. Тем самым территория Заячьего острова существенно увеличилась. Нарышкин бастион перестроили в камне последним, уже после смерти Петра. В 1780 году «по именному повелению императрицы Екатерины начата одежда крепости гранитным камнем», о чём свидетельствует памятная доска на внешней стене бастиона. Нарышкин и Государев бастионы соединяет Невская куртина, на которой организована смотровая площадка. Отсюда открывается вид на Неву, Троицкий и Дворцовый мосты, Зимний дворец и стрелку Васильевского острова. В помещениях Невской куртины открыта экспозиция «История Петропавловской крепости».

Модель Ангела со шпиля Петропавловского собора – один из экспонатов выставки «История Петропавловской крепости» в Невской куртине.

Модель Ангела со шпиля Петропавловского собора – один из экспонатов выставки «История Петропавловской крепости» в Невской куртине.

Флагштóчная башня на крыше Нарышкина бастиона появилась в 1730-е годы стараниями Христофора Миниха. Башня служила «для отдохновения императрицы Анны Иоанновны», которая охотно любовалась видами столицы в тепле за чашечкой кофе. Башню украсили флагштоком (от немецких слов «флаг» и «палка»). На флагштоке поднимался крепостной «вседневный» флаг или «гюйс» (такой, как вывешивают и сейчас – на красном фоне синий Андреевский крест с белой окантовкой, наложенный на узкий белый прямой крест), а в праздничные дни и во время посещения крепости императором — жёлтый царский «штандарт» с двуглавым орлом. Через некоторое время здесь стали держать порох, а в 1830 году поставили сундук для хранения флагов и разместили футляры с ключами от крепостных ворот. Утраченная после революции традиция подъёма крепостного флага возрождена в 2000 году. На площади Нарышкина бастиона выставлено несколько исторических орудий (на фотографии – советские 152-мм гаубицы образца 1937 года). Каждую субботу (с конца мая по октябрь) за пять минут перед полуднем здесь проводится церемония развода почётного караула.

Флагштóчная башня на крыше Нарышкина бастиона появилась в 1730-е годы стараниями Христофора Миниха. Башня служила «для отдохновения императрицы Анны Иоанновны», которая охотно любовалась видами столицы в тепле за чашечкой кофе. Башню украсили флагштоком (от немецких слов «флаг» и «палка»). На флагштоке поднимался крепостной «вседневный» флаг или «гюйс» (такой, как вывешивают и сейчас – на красном фоне синий Андреевский крест с белой окантовкой, наложенный на узкий белый прямой крест), а в праздничные дни и во время посещения крепости императором — жёлтый царский «штандарт» с двуглавым орлом. Через некоторое время здесь стали держать порох, а в 1830 году поставили сундук для хранения флагов и разместили футляры с ключами от крепостных ворот. Утраченная после революции традиция подъёма крепостного флага возрождена в 2000 году. На площади Нарышкина бастиона выставлено несколько исторических орудий (на фотографии – советские 152-мм гаубицы образца 1937 года). Каждую субботу (с конца мая по октябрь) за пять минут перед полуднем здесь проводится церемония развода почётного караула.

Сигнальная пушка на Нарышкином бастионе. С 1703 года специальная пушка подавала сигнал в начале и в конце рабочего дня, а с 1865 года решили производить один выстрел, ровно в полдень. С тех пор полуденный выстрел – такой же петербургский символ, как и Ангел на шпиле Петропавловского собора, Адмиралтейский кораблик и Медный всадник, о чём недавно сделана официальная запись в Уставе Санкт-Петербурга. В особо торжественных случаях производится дополнительный выстрел. Например, в марте 1988 года, когда появился на свет 5-миллионный петербуржец. А в 1987 году сигнальные орудия произвели один за другим 21 залп, салютуя крейсеру «Аврора», шедшему из доков после ремонта к месту своей стоянки. Интересно, столь же торжественно будут встречать знаменитый крейсер в 2015 году? Сигнальных орудий на Нарышкином бастионе два: основное и запасное.

Сигнальная пушка на Нарышкином бастионе. С 1703 года специальная пушка подавала сигнал в начале и в конце рабочего дня, а с 1865 года решили производить один выстрел, ровно в полдень. С тех пор полуденный выстрел – такой же петербургский символ, как и Ангел на шпиле Петропавловского собора, Адмиралтейский кораблик и Медный всадник, о чём недавно сделана официальная запись в Уставе Санкт-Петербурга. В особо торжественных случаях производится дополнительный выстрел. Например, в марте 1988 года, когда появился на свет 5-миллионный петербуржец. А в 1987 году сигнальные орудия произвели один за другим 21 залп, салютуя крейсеру «Аврора», шедшему из доков после ремонта к месту своей стоянки. Интересно, столь же торжественно будут встречать знаменитый крейсер в 2015 году? Сигнальных орудий на Нарышкином бастионе два: основное и запасное.

Аннинский кавальéр Головкина бастиона. Кавальер (от французского слова «насыпь») – особое оборонительное сооружение внутри крепости. Оно строится достаточно высоким, чтобы иметь возможность обстреливать противника из пушек поверх крепостных стен. Ещё в 1705 году в самом узком месте Головкина бастиона был насыпан земляной кавальер. В 1733 году на его месте возведён сохранившийся до наших дней каменный кавальер, названный в честь императрицы Анны Иоанновны. С трёх сторон Аннинский кавальер был окружён рвом. Для подъёма орудий на боевую площадку кавальера его соединили с бастионом арочным кирпичным мостом. Свой нынешний облик кавальер приобрёл в результате перестройки в 1837 году, когда боевую площадку, огороженную кирпичным бруствером, сменила железная крыша. Здание приспособили под артиллерийский арсенал и хранилище военных трофеев.

Аннинский кавальéр Головкина бастиона. Кавальер (от французского слова «насыпь») – особое оборонительное сооружение внутри крепости. Оно строится достаточно высоким, чтобы иметь возможность обстреливать противника из пушек поверх крепостных стен. Ещё в 1705 году в самом узком месте Головкина бастиона был насыпан земляной кавальер. В 1733 году на его месте возведён сохранившийся до наших дней каменный кавальер, названный в честь императрицы Анны Иоанновны. С трёх сторон Аннинский кавальер был окружён рвом. Для подъёма орудий на боевую площадку кавальера его соединили с бастионом арочным кирпичным мостом. Свой нынешний облик кавальер приобрёл в результате перестройки в 1837 году, когда боевую площадку, огороженную кирпичным бруствером, сменила железная крыша. Здание приспособили под артиллерийский арсенал и хранилище военных трофеев.

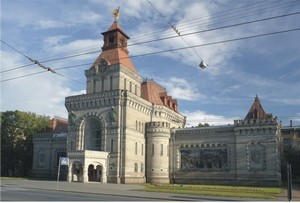

Иоанновские ворота в Иоанновском равелине возведены в 1738-1740 годах по проекту Христофора Миниха. Увенчаны императорской короной и воинскими атрибутами – знамёнами, алебардами и барабанами. Дата «1740 года» над аркой ворот указывает на время завершения всех основных работ по сооружению каменной Петропавловской крепости. Всего в саму Петропавловскую крепость (не считая равелинов) вели пять ворот: Петровские, Невские, Васильевские, Никольские и Кронверкские (по числу куртин, кроме одной – Екатерининской). Ключи от всех ворот хранились у коменданта крепости.

Иоанновские ворота в Иоанновском равелине возведены в 1738-1740 годах по проекту Христофора Миниха. Увенчаны императорской короной и воинскими атрибутами – знамёнами, алебардами и барабанами. Дата «1740 года» над аркой ворот указывает на время завершения всех основных работ по сооружению каменной Петропавловской крепости. Всего в саму Петропавловскую крепость (не считая равелинов) вели пять ворот: Петровские, Невские, Васильевские, Никольские и Кронверкские (по числу куртин, кроме одной – Екатерининской). Ключи от всех ворот хранились у коменданта крепости.

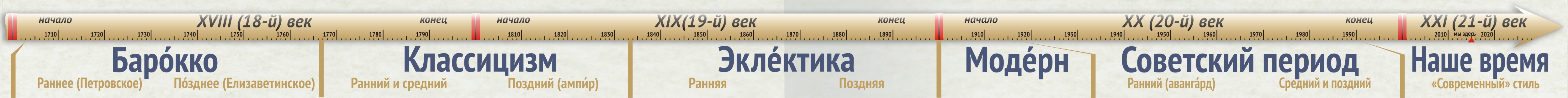

Комендантский дом сооружён на территории Петропавловской крепости в 1743-1746 годах, в период активного каменного строительства и благоустройства Заячьего острова при императрице Елизавете Петровне. Здание и сейчас частично сохраняет свой первоначальный облик, характерный для застройки Петербурга эпохи раннего барокко (так же, как и здание стоящего рядом Инженерного дома, сооружённого в 1749 году). Комендантом назывался начальник воинского гарнизона, размещённого в каком-либо населённом пункте или в крепости. В Санкт-Петербурге эта должность существовала с 1703 по 1917 год. За двести лет здесь сменился 31 комендант. Это была ответственная и почётная должность, подчинялся комендант непосредственно императору, хранил ключи от крепостных ворот, следил за порядком и был обязан жить на территории крепости. Одной из обязанностей коменданта был надзор за содержавшимися в крепости заключёнными. 19 комендантов, умерших на своём посту, похоронены на старейшем в городе Комендантском кладбище у алтарной стены Петропавловского собора. В Комендантском доме 12 июля 1826 года был оглашён приговор декабристам. Сейчас в зале, где это произошло, полностью воссоздан интерьер и установлен мемориал в память об участниках восстания на Сенатской площади. В помещениях Комендантского дома организована экспозиции «История Санкт-Петербурга – Петрограда».

Комендантский дом сооружён на территории Петропавловской крепости в 1743-1746 годах, в период активного каменного строительства и благоустройства Заячьего острова при императрице Елизавете Петровне. Здание и сейчас частично сохраняет свой первоначальный облик, характерный для застройки Петербурга эпохи раннего барокко (так же, как и здание стоящего рядом Инженерного дома, сооружённого в 1749 году). Комендантом назывался начальник воинского гарнизона, размещённого в каком-либо населённом пункте или в крепости. В Санкт-Петербурге эта должность существовала с 1703 по 1917 год. За двести лет здесь сменился 31 комендант. Это была ответственная и почётная должность, подчинялся комендант непосредственно императору, хранил ключи от крепостных ворот, следил за порядком и был обязан жить на территории крепости. Одной из обязанностей коменданта был надзор за содержавшимися в крепости заключёнными. 19 комендантов, умерших на своём посту, похоронены на старейшем в городе Комендантском кладбище у алтарной стены Петропавловского собора. В Комендантском доме 12 июля 1826 года был оглашён приговор декабристам. Сейчас в зале, где это произошло, полностью воссоздан интерьер и установлен мемориал в память об участниках восстания на Сенатской площади. В помещениях Комендантского дома организована экспозиции «История Санкт-Петербурга – Петрограда».

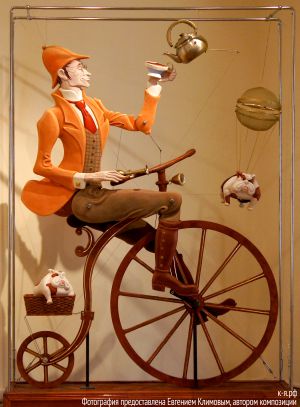

Модель доходного дома на экспозиции «История Санкт-Петербурга – Петрограда» в Комендантском доме. С середины XIX века многоэтажные дома с наёмными квартирами стали основным типом петербургского жилья. Доходные – потому что приносили владельцам огромные прибыли. Макет такого дома даёт представление об условиях жизни петербуржцев разных социальных слоёв. Самым престижным считалось жить в бельэтаже, где располагались многокомнатные «барские» квартиры. Квартиры «среднего класса» в 3-5 комнат составляли более половины столичного жилья. Выше третьего этажа обычно селились «приличные», но менее обеспеченные жильцы. Небольшие дешёвые квартиры обычно размещались в дворовых флигелях. Подвалы и мансарды, где в 1900 году проживали более 80 тысяч петербуржцев, заселялись беднотой. Первые этажи зданий часто сдавали под лавки и мастерские. На экспозиции представлена городская культура и повседневная жизнь петербуржцев в её различных формах и проявлениях: образцы торговых вывесок и рекламные объявления, кухонная утварь и пишущие машинки, модные платья и архитектурные детали домов.

Модель доходного дома на экспозиции «История Санкт-Петербурга – Петрограда» в Комендантском доме. С середины XIX века многоэтажные дома с наёмными квартирами стали основным типом петербургского жилья. Доходные – потому что приносили владельцам огромные прибыли. Макет такого дома даёт представление об условиях жизни петербуржцев разных социальных слоёв. Самым престижным считалось жить в бельэтаже, где располагались многокомнатные «барские» квартиры. Квартиры «среднего класса» в 3-5 комнат составляли более половины столичного жилья. Выше третьего этажа обычно селились «приличные», но менее обеспеченные жильцы. Небольшие дешёвые квартиры обычно размещались в дворовых флигелях. Подвалы и мансарды, где в 1900 году проживали более 80 тысяч петербуржцев, заселялись беднотой. Первые этажи зданий часто сдавали под лавки и мастерские. На экспозиции представлена городская культура и повседневная жизнь петербуржцев в её различных формах и проявлениях: образцы торговых вывесок и рекламные объявления, кухонная утварь и пишущие машинки, модные платья и архитектурные детали домов.

Автомобиль «Бенц-вело» на экспозиции «История Санкт-Петербурга – Петрограда» в Комендантском доме – первый в мире автомобиль серийного выпуска. Запатентован в 1886 году немецким инженером Карлом Бенцем, производился в 1894-1896 годах. Колёса и привод велосипедного типа определили наименование марки. Машина развивала скорость до 20 километров в час.

Автомобиль «Бенц-вело» на экспозиции «История Санкт-Петербурга – Петрограда» в Комендантском доме – первый в мире автомобиль серийного выпуска. Запатентован в 1886 году немецким инженером Карлом Бенцем, производился в 1894-1896 годах. Колёса и привод велосипедного типа определили наименование марки. Машина развивала скорость до 20 километров в час.

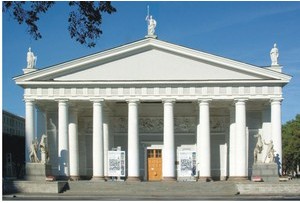

Здание главной гауптвахты. Гауптвахта (по-немецки «караульный пост») – вооружённая охрана крепости с помещением для стражи и арестантской камерой. Первые гауптвахты появились в России при Петре I, когда были учреждены воинские гарнизоны и комендатуры. В Петропавловской крепости гауптвахту для нарушителей воинского устава построили в 1749 году. Здесь отбывали наказание офицеры Петербургского гарнизона, арестованные за разные провинности. Здесь хранилась также казна Петропавловского собора. Перестройкой здания Главной гауптвахты в неоклассическом стиле (наряду с возведением Великокняжеской усыпальницы) завершилось в начале прошлого века формирование архитектурного ансамбля Петропавловской крепости.

Здание главной гауптвахты. Гауптвахта (по-немецки «караульный пост») – вооружённая охрана крепости с помещением для стражи и арестантской камерой. Первые гауптвахты появились в России при Петре I, когда были учреждены воинские гарнизоны и комендатуры. В Петропавловской крепости гауптвахту для нарушителей воинского устава построили в 1749 году. Здесь отбывали наказание офицеры Петербургского гарнизона, арестованные за разные провинности. Здесь хранилась также казна Петропавловского собора. Перестройкой здания Главной гауптвахты в неоклассическом стиле (наряду с возведением Великокняжеской усыпальницы) завершилось в начале прошлого века формирование архитектурного ансамбля Петропавловской крепости.

«Ботный дом» у Петропавловского собора. Построен в 1765 году архитектором Александром Вистом специально для хранения «дедушки русского флота» – ботика Петра I. На этом ботике в юности будущий царь постигал основы морского дела и учился ходить под парусом по Переяславскому озеру. Пётр сам придумал надпись на постаменте: «Детская утеха принесла мужеский триумф». Интересно, что архитектор не рассчитал размер дверей, и ботик вносили в дом, разобрав стену. Сейчас ботик хранится в Центральном военно-морском музее на площади Труда, а в Ботном доме выставлена его точная копия. Здание Ботного дома – редкий образец стиля, переходного от барокко к раннему классицизму. Попробуйте в его убранстве самостоятельно найти детали, характерные для того и для другого архитектурного стиля. На крыше Ботного дома установлена замечательная скульптура «Навигация». Слово «навигация» (наука, изучающая морское дело, искусство мореплавания) образовано от латинского слова «нáвиго» – «хождение по морю». Первоначально здание венчала деревянная статуя правителя морей Нептуна. В 1826 году она за ветхостью была заменена алебастровой, а в 1891 году датский скульптор Давид Иенсен изваял новую фигуру – «Навигацию» – из прочной терракоты (разновидности керамики). Статуя простояла до 1996 года, после чего была перенесена в Музей истории Санкт-Петербурга, а на её месте установлена копия из современного материала – гальванопластики. В нашем городе есть ещё одна скульптура, олицетворяющая мореплавание и навигацию – в Летнем саду, с картой Балтийского моря и компасом в руках.

«Ботный дом» у Петропавловского собора. Построен в 1765 году архитектором Александром Вистом специально для хранения «дедушки русского флота» – ботика Петра I. На этом ботике в юности будущий царь постигал основы морского дела и учился ходить под парусом по Переяславскому озеру. Пётр сам придумал надпись на постаменте: «Детская утеха принесла мужеский триумф». Интересно, что архитектор не рассчитал размер дверей, и ботик вносили в дом, разобрав стену. Сейчас ботик хранится в Центральном военно-морском музее на площади Труда, а в Ботном доме выставлена его точная копия. Здание Ботного дома – редкий образец стиля, переходного от барокко к раннему классицизму. Попробуйте в его убранстве самостоятельно найти детали, характерные для того и для другого архитектурного стиля. На крыше Ботного дома установлена замечательная скульптура «Навигация». Слово «навигация» (наука, изучающая морское дело, искусство мореплавания) образовано от латинского слова «нáвиго» – «хождение по морю». Первоначально здание венчала деревянная статуя правителя морей Нептуна. В 1826 году она за ветхостью была заменена алебастровой, а в 1891 году датский скульптор Давид Иенсен изваял новую фигуру – «Навигацию» – из прочной терракоты (разновидности керамики). Статуя простояла до 1996 года, после чего была перенесена в Музей истории Санкт-Петербурга, а на её месте установлена копия из современного материала – гальванопластики. В нашем городе есть ещё одна скульптура, олицетворяющая мореплавание и навигацию – в Летнем саду, с картой Балтийского моря и компасом в руках.

Невские ворота, перестроенные в 1787 году в классическом стиле по проекту видного деятеля русской культуры, учёного и архитектора Николая Львова. Ворота и пристань образовали единый торжественный архитектурный ансамбль, дошедший до наших дней почти без изменений. Надо отметить, что эти работы уже не имели оборонительного значения: крепость приобрела облик, соответствующий её выдающейся роли исторического центра столицы империи. Первые ворота построены в Невской куртине между Государевым и Нарышкиным бастионами ещё в 1714 году. Тогда они были из дерева – как и пристань возле них, имевшая вид обычных деревянных мостков. В начале 1720-х годов ворота были перестроены в камне Доменико Трезини, пристань же оставалась деревянной до 1770-х годов.

Невские ворота, перестроенные в 1787 году в классическом стиле по проекту видного деятеля русской культуры, учёного и архитектора Николая Львова. Ворота и пристань образовали единый торжественный архитектурный ансамбль, дошедший до наших дней почти без изменений. Надо отметить, что эти работы уже не имели оборонительного значения: крепость приобрела облик, соответствующий её выдающейся роли исторического центра столицы империи. Первые ворота построены в Невской куртине между Государевым и Нарышкиным бастионами ещё в 1714 году. Тогда они были из дерева – как и пристань возле них, имевшая вид обычных деревянных мостков. В начале 1720-х годов ворота были перестроены в камне Доменико Трезини, пристань же оставалась деревянной до 1770-х годов.

Невские ворота и Комендантская пристань на картине Ивана Иванова «Вид набережной Невы реки в день Преполовéния». Отсюда в крепость попадали члены императорской семьи, приплывавшие по Неве из Зимнего дворца. Первоначально пристань называлась Царской, позднее – Невской, а с 1760-х годов – Комендантской. Здесь швартовался катер коменданта (начальника) крепости. С пристани начиналась одна из старейших городских церемоний – торжество по поводу открытия навигации. Это событие имело особое значение для города, который вырос на островах и вплоть до середины XIX столетия не имел постоянного моста через Неву. Когда Нева, наконец, очищалась ото льда, комендант отправлялся на своём катере в Зимний дворец с докладом императору и преподносил ему кубок невской воды. По преданию, император возвращал кубок, наполнив доверху серебряными рублями. После этого следовало высочайшее распоряжение об открытии навигации. Со стен крепости палили пушки, запускались фейерверки, акватория заполнялась кораблями и лодками всех мастей под разноцветными флагами. В это время обычно отмечалось и «Преполовéние» – древний церковный праздник «на полпути» между Пасхой и Троицей. Духовенство всех приходских храмов Петербурга собиралось у Комендантской пристани для освящения невской воды. На торжественный обед в крепости подавались огромные осетры, «изловленные не в какой другой реке, а непременно в Неве». Ещё в 1715 году по указу Петра I с восточной стороны пристани был укреплён футшток – столб с делениями, позволяющими измерять уровень воды. Это позволило определить средний («ординарный») уровень воды в Неве и положило начало регулярным гидрологическим наблюдениям в России. Именно по делениям на этом футштоке определялась высота подъёма воды в наводнения.

Невские ворота и Комендантская пристань на картине Ивана Иванова «Вид набережной Невы реки в день Преполовéния». Отсюда в крепость попадали члены императорской семьи, приплывавшие по Неве из Зимнего дворца. Первоначально пристань называлась Царской, позднее – Невской, а с 1760-х годов – Комендантской. Здесь швартовался катер коменданта (начальника) крепости. С пристани начиналась одна из старейших городских церемоний – торжество по поводу открытия навигации. Это событие имело особое значение для города, который вырос на островах и вплоть до середины XIX столетия не имел постоянного моста через Неву. Когда Нева, наконец, очищалась ото льда, комендант отправлялся на своём катере в Зимний дворец с докладом императору и преподносил ему кубок невской воды. По преданию, император возвращал кубок, наполнив доверху серебряными рублями. После этого следовало высочайшее распоряжение об открытии навигации. Со стен крепости палили пушки, запускались фейерверки, акватория заполнялась кораблями и лодками всех мастей под разноцветными флагами. В это время обычно отмечалось и «Преполовéние» – древний церковный праздник «на полпути» между Пасхой и Троицей. Духовенство всех приходских храмов Петербурга собиралось у Комендантской пристани для освящения невской воды. На торжественный обед в крепости подавались огромные осетры, «изловленные не в какой другой реке, а непременно в Неве». Ещё в 1715 году по указу Петра I с восточной стороны пристани был укреплён футшток – столб с делениями, позволяющими измерять уровень воды. Это позволило определить средний («ординарный») уровень воды в Неве и положило начало регулярным гидрологическим наблюдениям в России. Именно по делениям на этом футштоке определялась высота подъёма воды в наводнения.

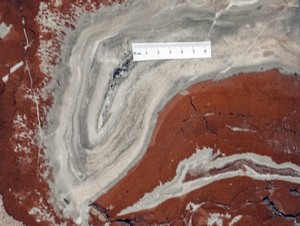

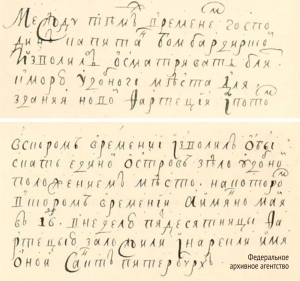

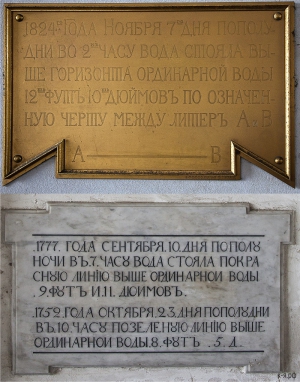

«Летопись катастрофических наводнений» на стене под аркой Невских ворот. На досках отмечен уровень подъёма воды во время пяти наводнений: 1752 (2,8 метра), 1777 (3,2 метра), 1788 (2,3 метра), 1824 (4,2 метра), 1924 (3,8 метра) и 1975 (2,8 метров) годов. Мостовая здесь специально углублена до того положения, в котором она была в XVIII веке. Из шведских хроник мы знаем о катастрофическом наводнении 1691 года (7,6 метра). Это самый высокий уровень подъёма воды в Неве из зафиксированных когда-либо. Первое наводнение в истории Петербурга произошло уже спустя три месяца после его основания. Вода затопила Заячий остров и смыла лес, заготовленный для строительства крепости. Наводнение 1724 года привело к болезни и смерти Петра I (он спасал утопающих моряков). Самым катастрофическим было наводнение 7 ноября 1824 года. «Нева составляла с Дворцовой площадью одно огромное озеро, изливавшееся Невским проспектом, как широкой рекою», – вспоминал очевидец. Оказывая помощь горожанам, по Невскому проспекту плавал тогда на своём огромном катере генерал-губернатор.

«Летопись катастрофических наводнений» на стене под аркой Невских ворот. На досках отмечен уровень подъёма воды во время пяти наводнений: 1752 (2,8 метра), 1777 (3,2 метра), 1788 (2,3 метра), 1824 (4,2 метра), 1924 (3,8 метра) и 1975 (2,8 метров) годов. Мостовая здесь специально углублена до того положения, в котором она была в XVIII веке. Из шведских хроник мы знаем о катастрофическом наводнении 1691 года (7,6 метра). Это самый высокий уровень подъёма воды в Неве из зафиксированных когда-либо. Первое наводнение в истории Петербурга произошло уже спустя три месяца после его основания. Вода затопила Заячий остров и смыла лес, заготовленный для строительства крепости. Наводнение 1724 года привело к болезни и смерти Петра I (он спасал утопающих моряков). Самым катастрофическим было наводнение 7 ноября 1824 года. «Нева составляла с Дворцовой площадью одно огромное озеро, изливавшееся Невским проспектом, как широкой рекою», – вспоминал очевидец. Оказывая помощь горожанам, по Невскому проспекту плавал тогда на своём огромном катере генерал-губернатор.

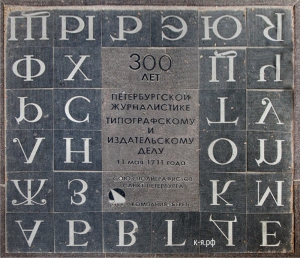

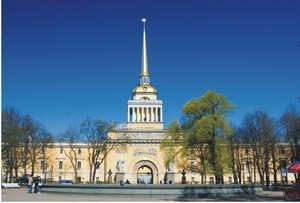

Главный корпус Монетного двора, возведённый в 1805 году по проекту архитектора А.Порто, – образец архитектуры позднего классицизма. В этот период были построены также Депо образцовых мер весов, перестроены Обер-офицерский дом и Плац-майорский дом, возведены Главное казначейство, здание фондовых капиталов, Каретник. Монетный двор – одно из старейших промышленных предприятий нашего города. Первоначально он был в Москве, после перевода в Санкт-Петербург расположился в Нарышкином и Трубецком бастионах. До сих пор здесь чеканятся юбилейные монеты, ордена, медали и нагрудные знаки.

Главный корпус Монетного двора, возведённый в 1805 году по проекту архитектора А.Порто, – образец архитектуры позднего классицизма. В этот период были построены также Депо образцовых мер весов, перестроены Обер-офицерский дом и Плац-майорский дом, возведены Главное казначейство, здание фондовых капиталов, Каретник. Монетный двор – одно из старейших промышленных предприятий нашего города. Первоначально он был в Москве, после перевода в Санкт-Петербург расположился в Нарышкином и Трубецком бастионах. До сих пор здесь чеканятся юбилейные монеты, ордена, медали и нагрудные знаки.

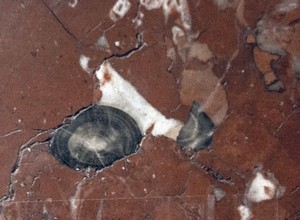

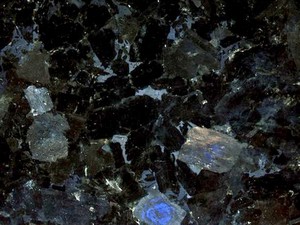

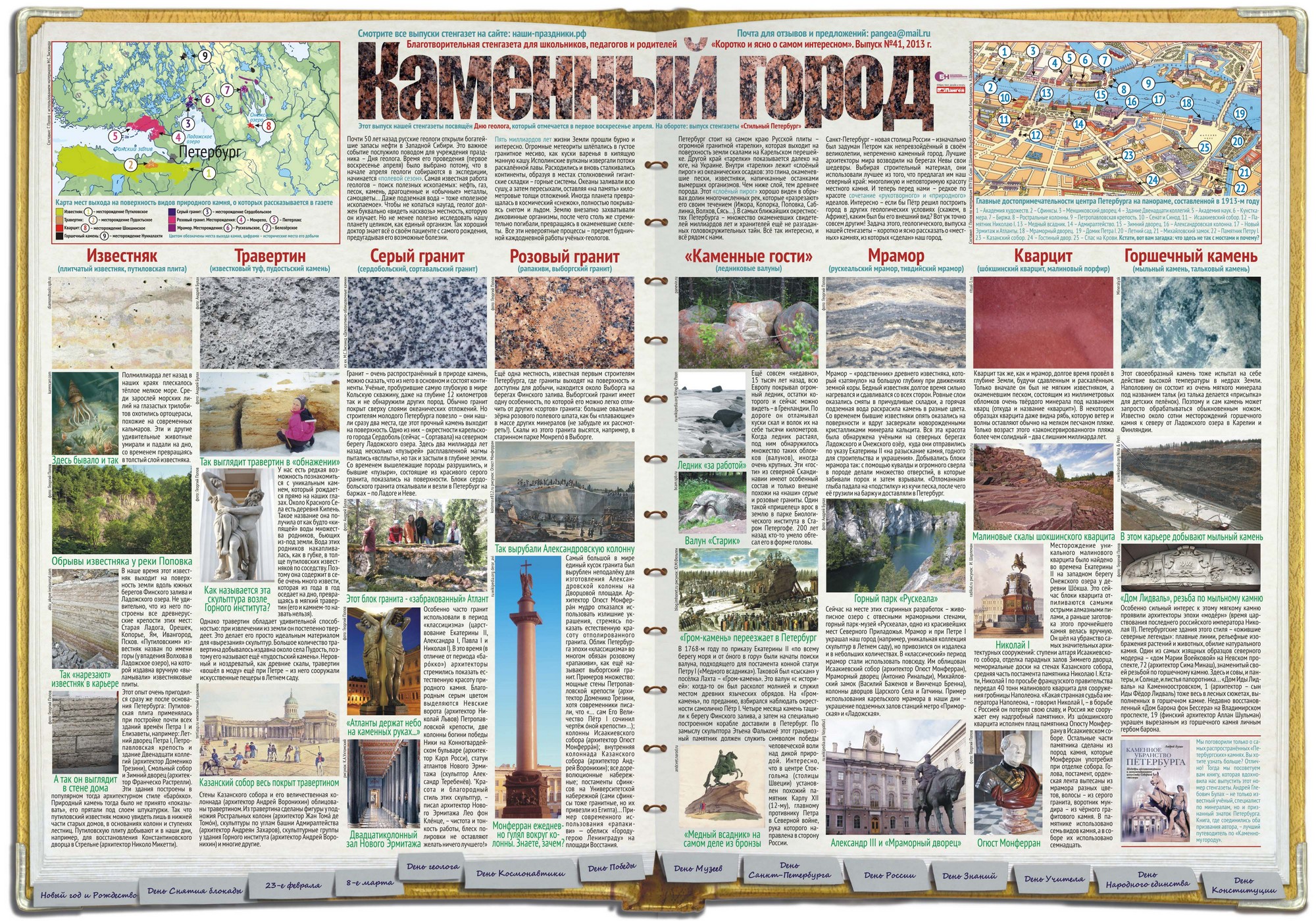

Тюрьма Трубецкого бастиона: тюремный двор и баня (одноэтажное здание в центре двора). Петропавловская крепость стала тюрьмой ещё в начале XVIII века, когда в 1718 году в казематах Трубецкого бастиона содержался сын Петра I – царевич Алексей, обвинённый в измене. Специального тюремного помещения тогда ещё не было. Во времена Екатерины II на территории Алексеевского равелина построили деревянный Арестантский дом, который затем по приказу Павла I был перестроен в каменный Секретный дом (здание не сохранилось). В 1826 году в казематах Трубецкого бастиона были устроены 25 одиночных камер для заключения декабристов. В 1872 году, в царствование Александра II, на месте разобранных внутренних стен и казематов Трубецкого бастиона для содержания политических заключённых построено специальное здание (на фото). В этом пятиугольном доме (с внутренним двориком для прогулок) было 69 одиночных камер и два карцера. Их узниками стали около 2400 человек: участники российского народно-освободительного движения, социал-демократы, народники, эсеры; после революции – министры царского правительства, члены Временного правительства, участники юнкерского мятежа, деятели запрещённой партии кадетов и прочие, недовольные властью большевиков. Камеры тюрьмы стали местом массового заключения, одиночный режим применялся лишь к отдельным арестованным. Петропавловскую крепость называли «Русской Бастилией», сравнивая её со знаменитой крепостью-тюрьмой в Париже. Официально тюрьма Трубецкого бастиона была закрыта в марте 1918 года. Но, несмотря на это, здание использовалось для тюремных целей вплоть до 1921 года. Последними её узниками стали участники Кронштадтского мятежа. В 1924 году тюрьма превращена в музей.

Тюрьма Трубецкого бастиона: тюремный двор и баня (одноэтажное здание в центре двора). Петропавловская крепость стала тюрьмой ещё в начале XVIII века, когда в 1718 году в казематах Трубецкого бастиона содержался сын Петра I – царевич Алексей, обвинённый в измене. Специального тюремного помещения тогда ещё не было. Во времена Екатерины II на территории Алексеевского равелина построили деревянный Арестантский дом, который затем по приказу Павла I был перестроен в каменный Секретный дом (здание не сохранилось). В 1826 году в казематах Трубецкого бастиона были устроены 25 одиночных камер для заключения декабристов. В 1872 году, в царствование Александра II, на месте разобранных внутренних стен и казематов Трубецкого бастиона для содержания политических заключённых построено специальное здание (на фото). В этом пятиугольном доме (с внутренним двориком для прогулок) было 69 одиночных камер и два карцера. Их узниками стали около 2400 человек: участники российского народно-освободительного движения, социал-демократы, народники, эсеры; после революции – министры царского правительства, члены Временного правительства, участники юнкерского мятежа, деятели запрещённой партии кадетов и прочие, недовольные властью большевиков. Камеры тюрьмы стали местом массового заключения, одиночный режим применялся лишь к отдельным арестованным. Петропавловскую крепость называли «Русской Бастилией», сравнивая её со знаменитой крепостью-тюрьмой в Париже. Официально тюрьма Трубецкого бастиона была закрыта в марте 1918 года. Но, несмотря на это, здание использовалось для тюремных целей вплоть до 1921 года. Последними её узниками стали участники Кронштадтского мятежа. В 1924 году тюрьма превращена в музей.

Современные памятники на территории Петропавловской крепости

Памятный знак на месте основания Санкт-Петербурга. «Здесь 27 мая 1703 года заложен первый бастион Петропавловской крепости, названный в честь Петра I Государевым, с этого места началось строительство города», – такие слова высечены на гранитном кубе, установленном по инициативе писателя Даниила Гранина на месте основания Санкт-Петербурга. «Это нулевая точка отсчёта, которой нет ни в одном городе мира», – сказал писатель на торжественном открытии памятника 27 мая 2003 года, в день 300-летия города. Авторы памятного знака – художник Владимир Филиппов и скульптор Борис Петров. Кстати, знаете, что означают латинские буквы «MMIII» на одной из граней?

Памятный знак на месте основания Санкт-Петербурга. «Здесь 27 мая 1703 года заложен первый бастион Петропавловской крепости, названный в честь Петра I Государевым, с этого места началось строительство города», – такие слова высечены на гранитном кубе, установленном по инициативе писателя Даниила Гранина на месте основания Санкт-Петербурга. «Это нулевая точка отсчёта, которой нет ни в одном городе мира», – сказал писатель на торжественном открытии памятника 27 мая 2003 года, в день 300-летия города. Авторы памятного знака – художник Владимир Филиппов и скульптор Борис Петров. Кстати, знаете, что означают латинские буквы «MMIII» на одной из граней?

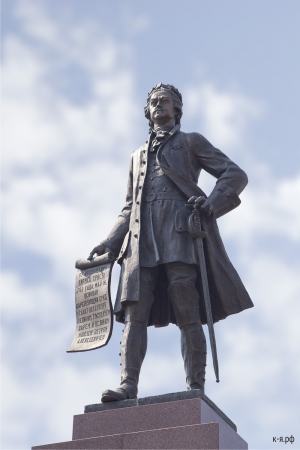

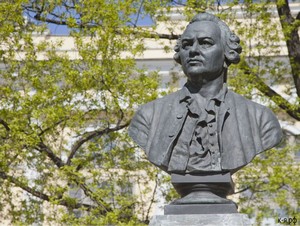

Памятник Петру I на центральной аллее крепости, недалеко от здания гауптвахты. Скульптор – Михаил Шемякин, 1991 год. В 1719 году скульптор Карло Растрелли (отец знаменитого архитектора Франческо Растрелли) снял с лица Петра I восковую маску и вылепил его бюст. После смерти императора в 1725 году Карло повторно снял маску с его лица и изваял «Восковую персону» – наиболее точное повторение фигуры Петра I. Шемякин при работе над памятником Петру I использовал «Восковую персону» (сейчас она хранится в Эрмитаже) в качестве прототипа. Однако размеры туловища относительно головы намеренно увеличены – чтобы приблизиться к «пропорциям русской иконы», – поясняет скульптор. Неоднозначность облика памятника многие оправдывают и противоречивостью личности самого императора.

Памятник Петру I на центральной аллее крепости, недалеко от здания гауптвахты. Скульптор – Михаил Шемякин, 1991 год. В 1719 году скульптор Карло Растрелли (отец знаменитого архитектора Франческо Растрелли) снял с лица Петра I восковую маску и вылепил его бюст. После смерти императора в 1725 году Карло повторно снял маску с его лица и изваял «Восковую персону» – наиболее точное повторение фигуры Петра I. Шемякин при работе над памятником Петру I использовал «Восковую персону» (сейчас она хранится в Эрмитаже) в качестве прототипа. Однако размеры туловища относительно головы намеренно увеличены – чтобы приблизиться к «пропорциям русской иконы», – поясняет скульптор. Неоднозначность облика памятника многие оправдывают и противоречивостью личности самого императора.

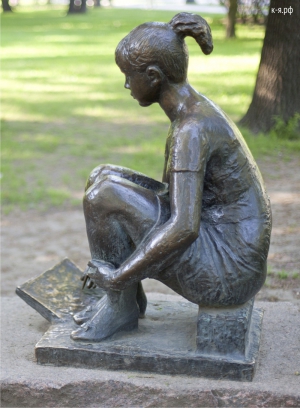

Памятник Зайцу, спасшемуся от наводнения, у Иоанновского моста. Скульптор – Владимир Петровичев (известный также как автор многих других памятников животным, например, кошке Василисе и коту Елисею на Малой Садовой улице), архитектор – Сергей Петченко, автор идеи – известный историк и краевед Сергей Лебедев. 2003 год. Оригинальным постаментом зайчику служит одна из свай, защищающих Иоанновский мост от ледохода.

Памятник Зайцу, спасшемуся от наводнения, у Иоанновского моста. Скульптор – Владимир Петровичев (известный также как автор многих других памятников животным, например, кошке Василисе и коту Елисею на Малой Садовой улице), архитектор – Сергей Петченко, автор идеи – известный историк и краевед Сергей Лебедев. 2003 год. Оригинальным постаментом зайчику служит одна из свай, защищающих Иоанновский мост от ледохода.

Кузнечная композиция «12 стульев» у Комендантского дома – экспонат своеобразной долговременной выставки под названием «Петровская кузница», проходящей в Петропавловской крепости с 2009 года. Автор идеи – художник-кузнец Валерий Галкин. Все стулья авторские, выкованы разными мастерами с соблюдением старинных кузнечных традиций. Международная Гильдия Мастеров (организатор выставки) определяет эту композицию как «философское размышление о времени в металле». Действительно, стулья расставлены по кругу и отдалённо напоминают циферблат. Посередине – то ли диковинное дерево, то ли глобус; впрочем, авторы утверждают, что рады предоставить зрителю полную свободу фантазии. Главное, чтобы не возникали параллели с романом Ильфа и Петрова.

Кузнечная композиция «12 стульев» у Комендантского дома – экспонат своеобразной долговременной выставки под названием «Петровская кузница», проходящей в Петропавловской крепости с 2009 года. Автор идеи – художник-кузнец Валерий Галкин. Все стулья авторские, выкованы разными мастерами с соблюдением старинных кузнечных традиций. Международная Гильдия Мастеров (организатор выставки) определяет эту композицию как «философское размышление о времени в металле». Действительно, стулья расставлены по кругу и отдалённо напоминают циферблат. Посередине – то ли диковинное дерево, то ли глобус; впрочем, авторы утверждают, что рады предоставить зрителю полную свободу фантазии. Главное, чтобы не возникали параллели с романом Ильфа и Петрова.

Солнечные часы «Время мастера» у Комендантского дома, напротив Нарышкина бастиона. Авторы – мастера «Гильдии художников по металлу» Василий Кондуров и Владимир Сохонев, 2014 год. Как и положено солнечным часам, они показывают «истинное солнечное время», которое отличается от привычного «гражданского».

Солнечные часы «Время мастера» у Комендантского дома, напротив Нарышкина бастиона. Авторы – мастера «Гильдии художников по металлу» Василий Кондуров и Владимир Сохонев, 2014 год. Как и положено солнечным часам, они показывают «истинное солнечное время», которое отличается от привычного «гражданского».

Дорогие друзья! Обращаем ваше внимание, что с 1 ноября 2014 года по 31 марта 2015 года посещение двух основных экспозиций Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости – бесплатное. Уважаемые учителя, вы можете проводить на этих экспозициях уроки «Истории России» и «Истории и культуры Санкт-Петербурга». Это не только сделает занятия интереснее, но и позволит ученикам познакомиться с предметами, найденными при археологических раскопках, картами, произведениями живописи, документами, связанными с историей Санкт-Петербурга и с важными историческими событиями в нашем городе. Петропавловская крепость и Заячий остров ждут вас!

«История Петербурга-Петрограда. 1703-1918» (Комендантский дом). На этой экспозиции, основанной на подлинных предметах из уникального собрания музея, представлена повседневная жизнь старого Петербурга и петербуржцев от основания города до революционных событий 1917 года. Как строился Петербург и как менялся его облик на протяжении столетий? В каких домах жили, что ели и во что одевались петербуржцы, где совершали покупки и каким транспортом пользовались, как веселились, и что привлекало их внимание? Отдельные залы экспозиции посвящены таким важным событиям, как Северная война 1700-1721 годов и восстание декабристов 1825 года.

«История Петропавловской крепости» (Невская куртина). Экспозиция рассказывает о формировании архитектурного ансамбля Петропавловской крепости на протяжении XVIII-XX веков: строительстве деревоземляной, а затем каменной крепости, возведении на территории Заячьего острова зданий разного назначения. О Петропавловском соборе как памятнике петровского барокко, мемориале русской воинской славы и усыпальнице Императорского Дома Романовых. О тюремной истории крепости, получившей название «Русская Бастилия». А также о традициях, государственных и церковных праздниках, связанных с Петропавловской крепостью.

Стенгазеты благотворительного образовательного проекта «Коротко и ясно о самом интересном» (сайт к-я.рф) предназначены для школьников, родителей и учителей Санкт-Петербурга. Они бесплатно доставляются в большинство учебных заведений, а также в ряд больниц, детских домов и других учреждений города. Издания проекта не содержат никакой рекламы (только логотипы учредителей), политически и религиозно нейтральны, написаны лёгким языком, хорошо иллюстрированы. Они задуманы как информационное «тормошение» учащихся, пробуждение познавательной активности и стремления к чтению. Авторы и издатели, не претендуя на академическую полноту подачи материала, публикуют интересные факты, иллюстрации, интервью с известными деятелями науки и культуры и надеются тем самым повысить интерес школьников к образовательному процессу. Отзывы и пожелания направляйте по адресу: pangea@mail.ru или через диалоговое окошко на сайте к-я.рф. Мы благодарим Отдел образования администрации Кировского района Санкт-Петербурга и всех, кто бескорыстно помогает в распространении наших стенгазет. Особая благодарность Ольге Владимировне Скоробогатой, заведующей отделом по связям с общественностью Государственного музея истории Санкт-Петербурга, за неоценимую помощь в создании этого выпуска. Все фото выпуска (кроме отмеченных особо) © Георгий Попов.