Category:Любопытный Петербург

Tags : Доставка в пункты раздачи

«Пангея»

Издательство «Пангея»: метро «Кировский завод», ул. Возрождения, дом 20 (угол с пр. Маршала Говорова), 11:00-18:00 пн.-птн. Тел. 784-3207.

Доставлено 28 апреля.

«Любимая история»

Магазин детской книги «Любимая история»: метро «Владимирская», Владимирский пр., дом 19, ТЦ «Владимирский Пассаж», 4 этаж. 11:00-22:00 пн.-вс. Тел. 981-6118.

Доставлено 28 апреля. 13 мая оставалось полпачки.

«7 пядей»

Магазин «7 пядей»: метро «Проспект Просвещения», пр. Энгельса, дом 154, ТРК «Гранд Каньон», 3 этаж, главная площадь «Дивного города», 10:00-22:00, пн.-вс. Телефон не сообщили.

Доставлено 28 апреля.

PRISMA на Петергофском

Гипермаркет PRISMA: метро «Ленинский проспект», Петергофское ш., дом 51, ТЦ «Жемчужная Плаза», 09:00-23:00, пн.-вс. Тел. 456-5938.

Доставлено 5 мая.

PRISMA на Бухарестской

Гипермаркет PRISMA: метро «Бухарестская», ул. Бухарестская, дом 32, ТРК «Континент», 09:00-23:00, пн.-вс. Тел. 676-6179, 676-6171.

Доставлено 5 мая. 12 мая – кончились.

PRISMA на Энгельса

Супермаркет PRISMA: метро «Проспект Просвещения», пр. Энгельса, дом 154а, ТРК «Гранд Каньон», 09:00-23:00, пн.-вс. Тел 320-3307.

Доставлено 5 мая.

PRISMA на Балканской

Гипермаркет PRISMA: метро «Купчино», ул. Балканская, дом 17, ТРК «Балкания NOVA», 09:00-23:00, пн.-вс. Тел. 676-9289.

Доставлено 5 мая.

PRISMA в Девяткино

Гипермаркет PRISMA: метро «Девяткино», д. Новое Девяткино, ул. Главная, дом 60, 09:00-23:00, пн.-вс. Тел. 676-0415.

Доставлено 5 мая.

PRISMA в Парголово

Гипермаркет PRISMA: пос. Парголово, Выборгское ш., дом 503, кор. 1а, 09:00-23:00, пн.-вс. Тел. 676-4883.

Доставлено 5 мая.

PRISMA на Полюстровском

Гипермаркет PRISMA: метро «Лесная», Полюстровский пр. 84 А, ТРК «Европолис», 09:00-23:00, пн.-вс. Тел. 612-4292.

Доставлено 5 мая. 10 мая – кончились.

Библиотека на Новородской

Центральная городская детская библиотека им. А.С.Пушкина, филиал №4, ул. Новгородская, дом 5. 10:00-18:00, пн.-сб. Тел. 271-36-38.

Доставлено 28 апреля.

Библиотека на Ивановской

Библиотека им. Федора Абрамова: метро Ломоносовская, ул. Ивановская, дом 14. 12:00-20:00, пн.-пт и 11:00-18:00 сб. Тел. 560-8811 (новый пункт раздачи).

Доставлено 28 апреля.

«Нестор-История»

Магазин-склад «Нестор-История»: метро «Чкаловская», ул. Петрозаводская, дом 7, вход со двора, звонок. 10:00-17:00 пн.-пт. Телефон: +7(965)048-0428 (новый пункт раздачи).

Доставлено 28 апреля.

Рынок в Новом Петергофе

Секция «Одежда-обувь» на рынке «Ракета»: Новый Петергоф, Мастеровой пер., дом 3, литера А. 10:00-20:00 пн.-вс. Телефон не указали (новый пункт раздачи, информация уточняется).

Пока не доставлено.

Игрушки в Гаванском

Секция «Игрушки» в ТЦ «Гаванский»: Васильевский остров, метро «Приморская», ул. Наличная, дом 42. 10:00-21:00, пн.-вс. Тел. +7 921 983-24-82.

Доставлено 30 апреля. 5 мая – кончились.

Примечание: здесь указаны только пункты раздачи. На этой странице новости развозки по районным Отделам образования Петербурга не отражаются. И звоните, пожалуйста, прежде, чем ехать, газеты быстро заканчиваются.

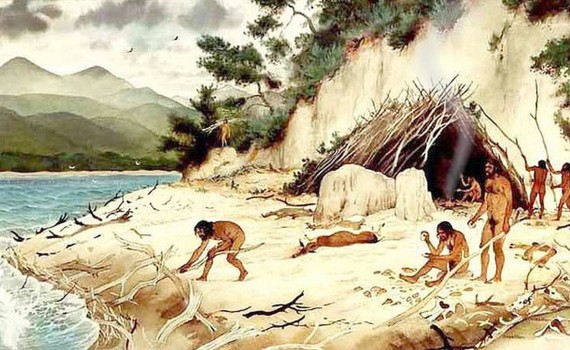

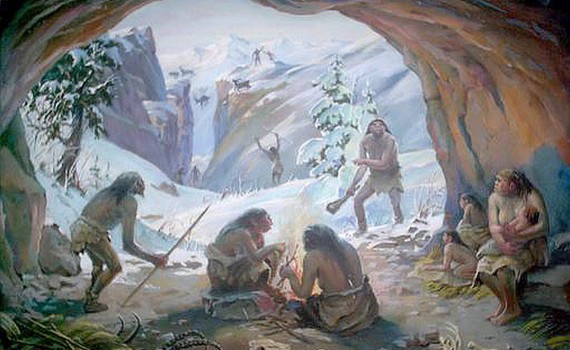

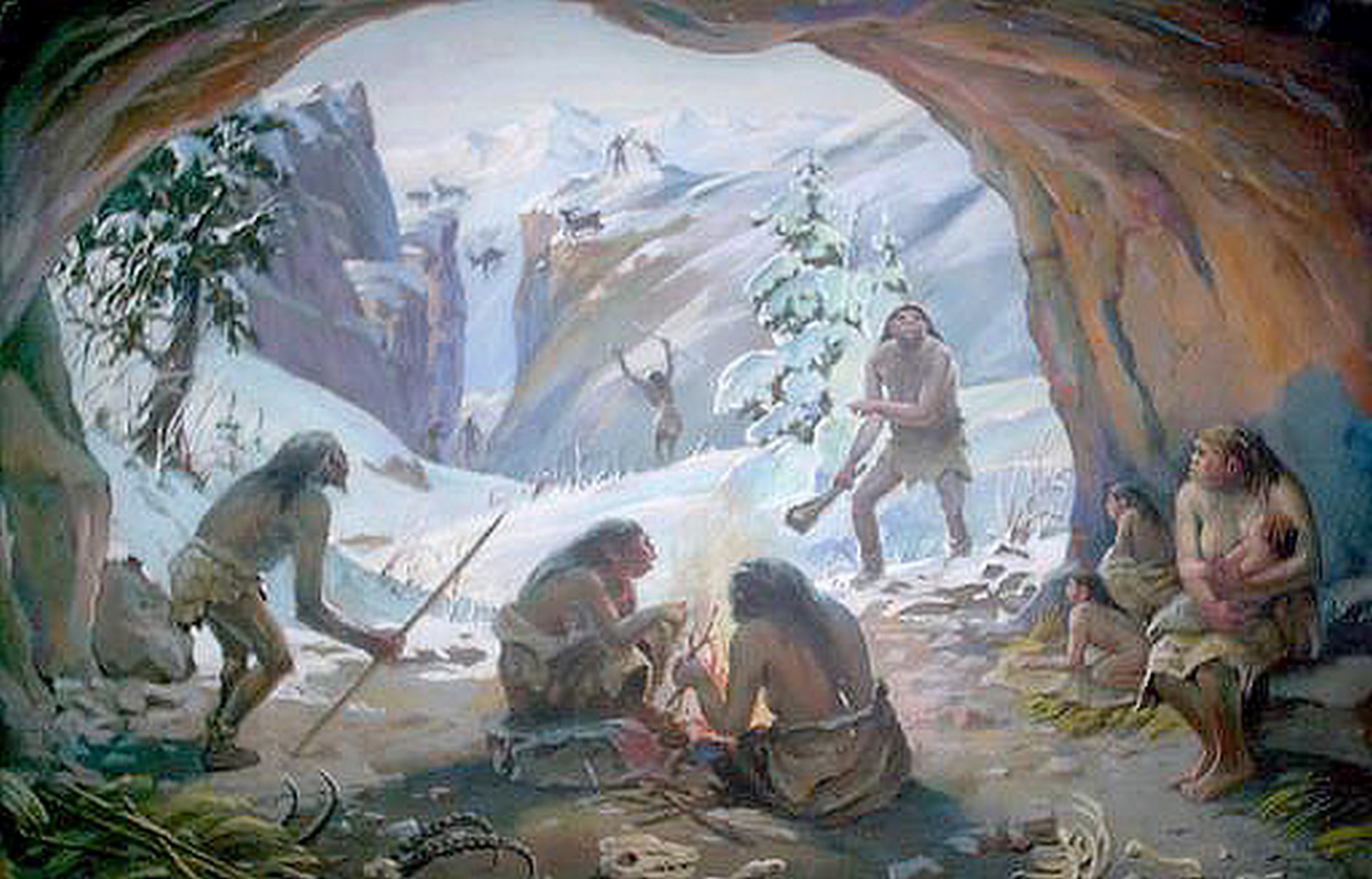

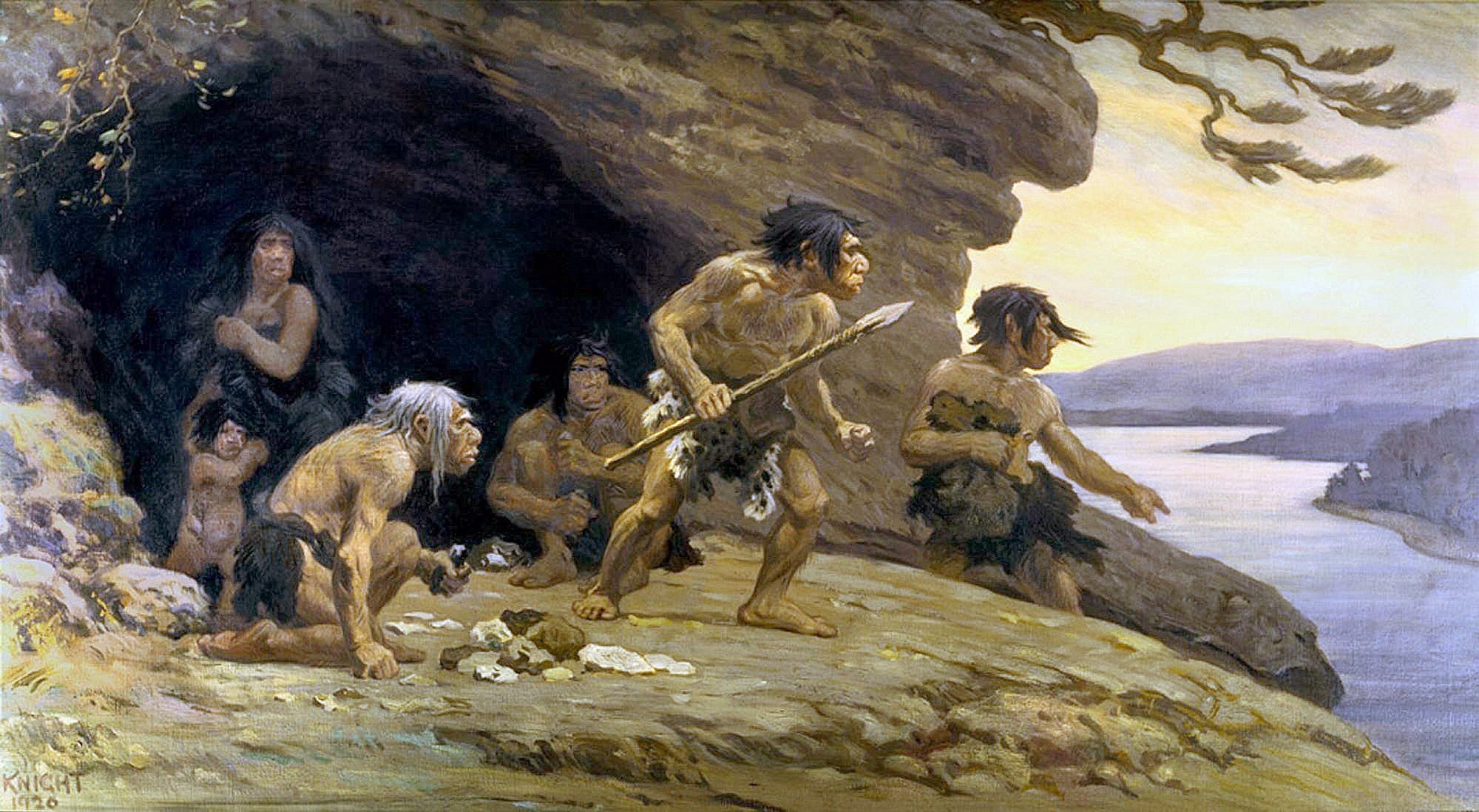

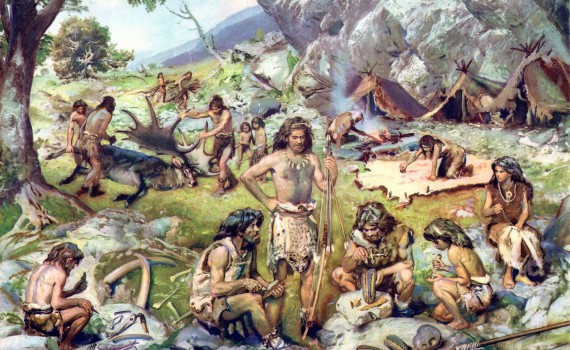

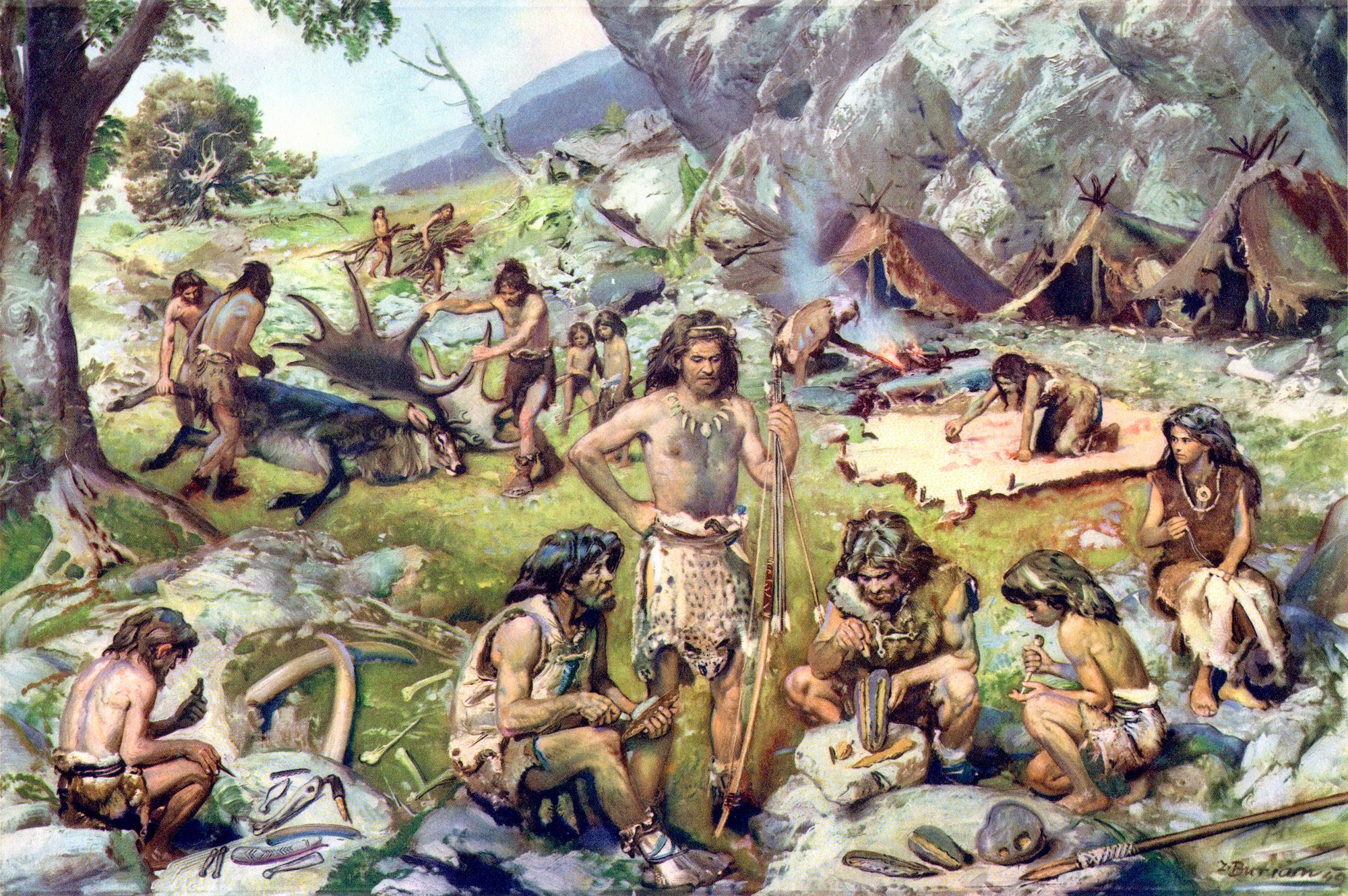

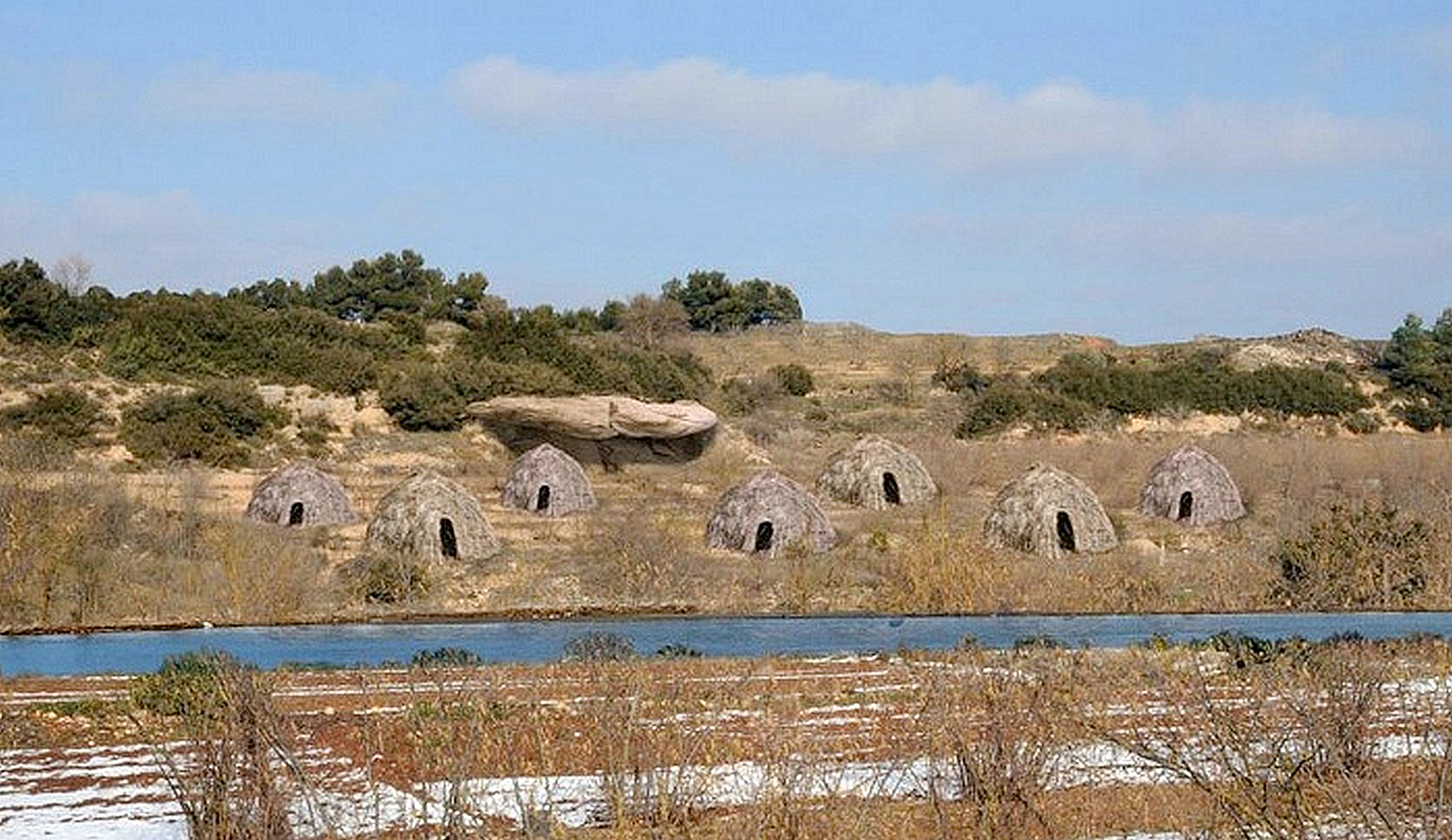

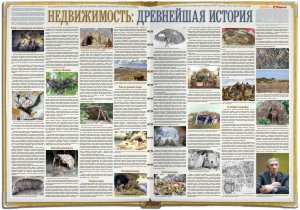

«Недвижимость: древнейшая история»

«Недвижимость: древнейшая история»