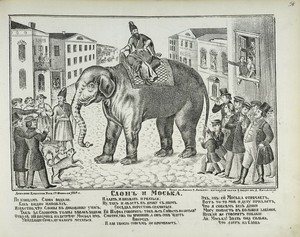

Category:Любопытный Петербург

Tags : Пётр I Слоны

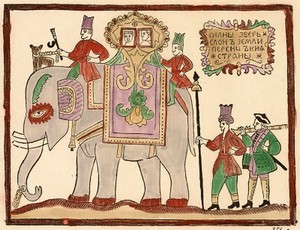

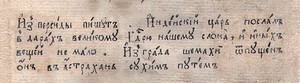

5. Сообщение о подарке «индейского царя» в петровских «Ведомостях», 1703 год (историк.рф).

5. Сообщение о подарке «индейского царя» в петровских «Ведомостях», 1703 год (историк.рф).

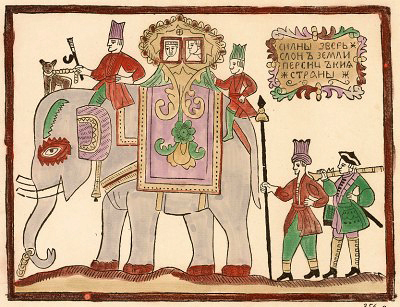

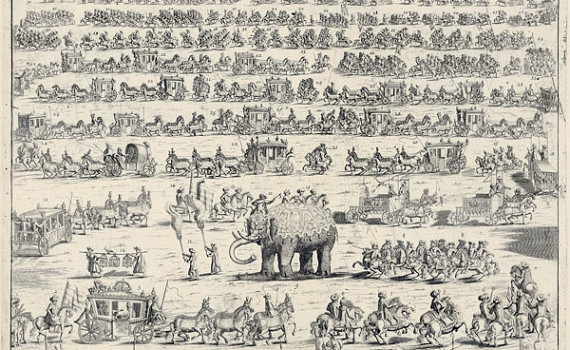

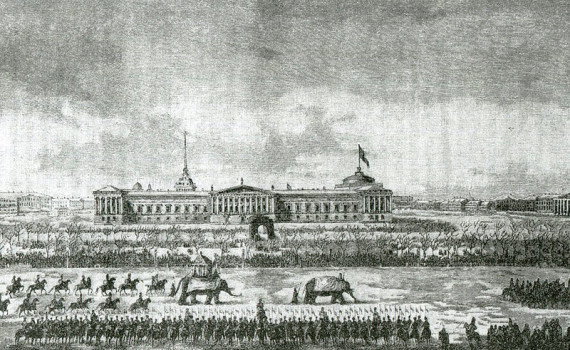

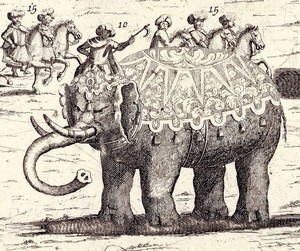

6. Фрагмент гравюры Питера Пикара «Торжественное вступление персидского посольства в Москву 3 октября 1712 года». Из собрания Д. А. Ровинского. ГМИИ им. А. С. Пушкина (russianprints.ru).

6. Фрагмент гравюры Питера Пикара «Торжественное вступление персидского посольства в Москву 3 октября 1712 года». Из собрания Д. А. Ровинского. ГМИИ им. А. С. Пушкина (russianprints.ru).

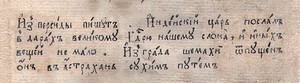

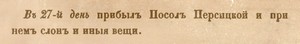

7. Запись в походном журнале Петра I от 27 июня 1713 года (book-old.ru).

7. Запись в походном журнале Петра I от 27 июня 1713 года (book-old.ru).

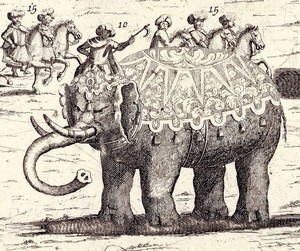

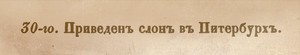

8. Запись в походном журнале Петра I от 30 октября 1723 года (book-old.ru).

8. Запись в походном журнале Петра I от 30 октября 1723 года (book-old.ru).

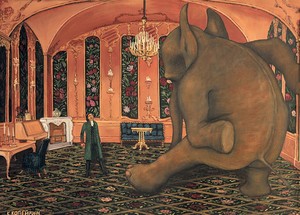

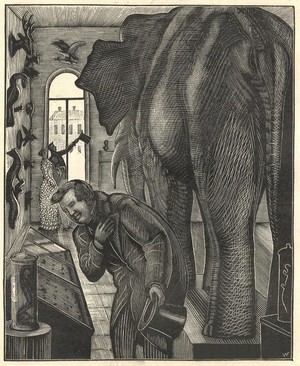

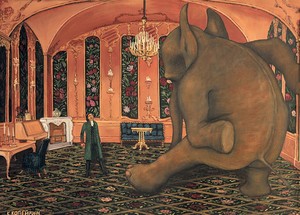

9. «Светский слон». Картина Николая Копейкина. Публикуется с разрешения художника.

9. «Светский слон». Картина Николая Копейкина. Публикуется с разрешения художника.

В 1702 году некий миссионер, будучи в древнем кавказском городе Шемáхе (помните, у Пушкина: «Подари ж ты мне девицу, шемаханскую царицу»?), упомянул в одном из писем о человеке, «которого посылал в Индию царь Пётр»: «Он вёл оттуда великому московскому князю слона, и это изумительное животное, не виданное до сего времени в этих странах, доставляет жителям Шемахи огромнейшее удовольствие». Продолжение этой истории – в газете «Ведомости» (точнее, «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах»). В первом регулярном выпуске (2 января 1703 года) Пётр поместил такую заметку: «Из Персиды пишут: индейский царь послал в дарах великому государю нашему слона и иных вещей немало. Из града Шемахи отпущен он в Астрахань сухим путём». Увы, о дальнейшей судьбе этого слона ничего не известно.

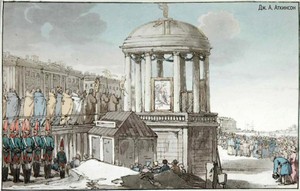

Петербург, молодую столицу Российского царства, часто посещали иностранные дипломатические делегации – посольства. Андрей Богданов, автор энциклопедического труда «Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга», изданного в 1779 году, пишет о некоем первом слоне: «Посолство при Царствующем Санктпетербурге было Персицское, в 1711-м году… которое в презент привезло Его Величеству Государю Императору Петру Великому великия и богатыя подарки, притом один слон, которой первой в Россию приведен был». Впрочем, подтверждений этого факта в других источниках нам найти не удалось.

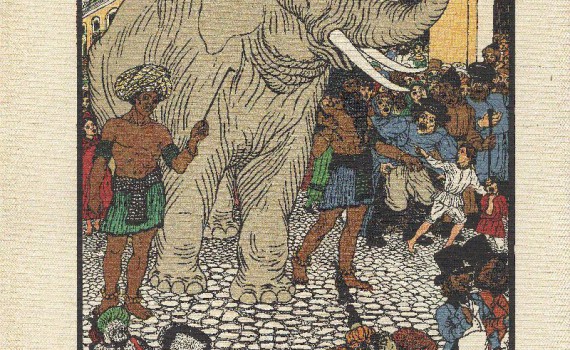

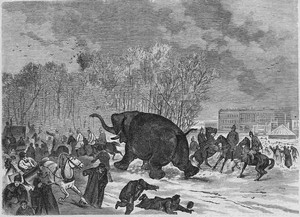

Широко обсуждалось посольство персидского шаха Хуссейна, прибывшее в Петербург летом 1713 года. По дороге оно останавливалось в Москве, о чём эмоционально поведал писатель петровского времени Андрей Денисов в сочинении «Повесть риторическая о встрече в Москве слона персидского»: «Небывалое зрителище – превелий слон зверь. Имея нози длиною с человека толсты яко бревно, толстотелесен, недолог по высоте, безшерстен, великоглав, черновиден, горбоспинен, задопокляп, ступанием медведоподобен, от верхния губы имея (нарещи) нос или губа или хобот, яко рукав платна висящ до земли, им же яко рукою брашно и питье приимет, и согнув в уста своя отдаёт. От верхних зубов два зуба велики вне торчат сюду и сюду, уши имея велики, яко заслоны печныя, рожки малы, подобны агнчим, хвост подобен воловьему».

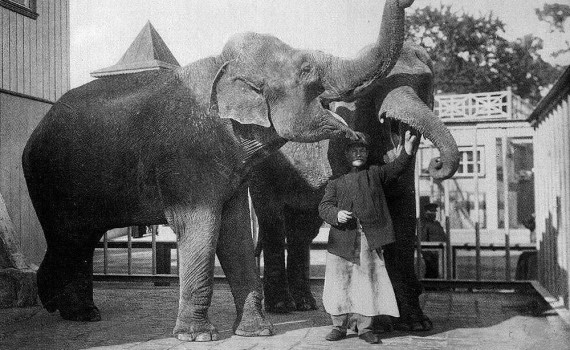

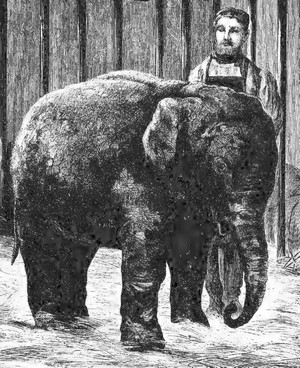

В июне 1713 года Пётр I сделал такую запись в своём походном журнале: «В 27-й день прибыл посол персицкой и при нём слон и иныя вещи». Историк Александр Павлович Башуцкий в своей «Истории Санкт-Петербурга» пишет об этом событии: «В день славной Полтавской победы… происходил церемониальный приезд на флоте в столицу Персидского Посла, привезшего Царю между прочими подарками от Шаха, львов, тигров и большого слона. Шествие сего последнего, явление в России редкое и едва ли не совершенно новое, до того изумило языческие народы, обитавшие в нынешней Астраханской губернии, где его проводили, что они воздавали ему божеские почести и следовали за ним по нескольку вёрст… Содержание и прислуга одного слона, так же как корм его, состоящий из риса, изюму… и проч., обходились по пятнадцати рублей в день. Вожатые сего слона имели обыкновение по большим праздникам и торжественным дням убирать его великолепным образом и водить его для поздравления к знатным особам, чем составляли себе немалый доход… По причине холодного, сырого петербургского климата, слон жил недолго. Кожа его, тщательно сохранённая и набитая, поставлена в Кунсткамеру, где находится поныне».

О смерти первого слона в 1717 году есть упоминание в одном из писем ближайшего сподвижника Петра I Александра Меншикова: «…слон умер, который нимало на ноги вставал, лежал тридцать дней, ничего пищи употреблял… Правда, что немало жаль такого знатного зверя».

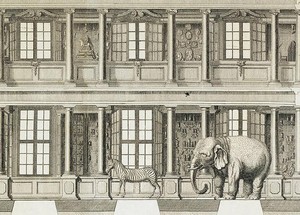

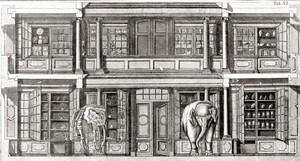

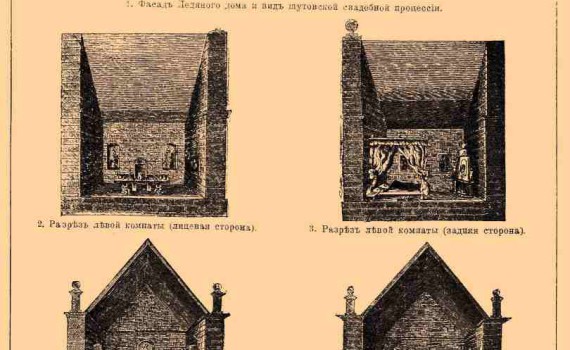

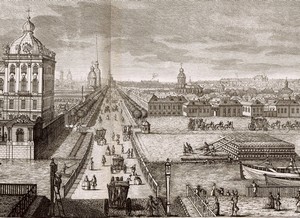

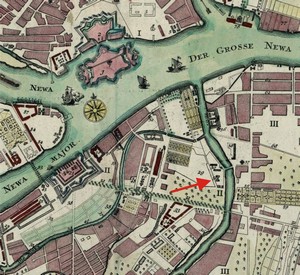

Русский писатель и журналист Михаил Иванович Пыляев в своей знаменитой книге «Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы» (1887 год) так описывает место, где гостил слон: «Луг (Царицын луг, в наше время – Марсово поле) был весь усажен красивыми низкими кустарниками, между которыми извивались широкие дороги для экипажной езды; в Летнем саду били фонтаны, шумели каскады, фруктовая школа сменялась тенистыми крытыми аллеями, цветниками, прудами. От Летнего дворца большая деревянная пристань вела на Неву и на Фонтанку. Вдоль берега Невы, который был тогда в саду, как нынче берег Фонтанки, можно было пройти к почтовому двору (где теперь Мраморный дворец). Против почтового двора и было устроено особенное помещение для приведённого в первый раз в Россию, в подарок от персидского шаха, слона; место, где он стоял, называлось “Зверовой двор”».

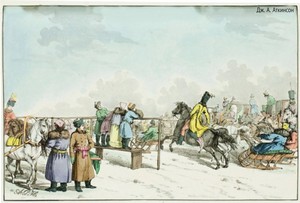

Генерал-лейтенант Николай Кутепов, в царствование Александра III отвечающий за организацию придворной охоты, по высочайшему указанию составил многотомный очерк «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси». Из этого обширного труда мы выбрали сведения, касающиеся темы нашего выпуска. «Первый слон, присланный из Персии вскоре после закладки С.-Петербурга, – пишет Кутепов, – содержался собственно в одном из принадлежавших лично царю Петру I домиков с тёсовыми крышами, которые были разбросаны по нынешнему Царицыну лугу, усаженному в то время деревьями в несколько аллей… Вероятно, к этому домику вскоре были сделаны пристройки, образовавшие вместе с домиком первый Зверовой двор… Когда этот слон, поражавший всех своей величиною, пал, то персидский шах прислал в Петербург в 1723 г. другого слона, которого поместили в том же домике, где находился первый».

Как в 1713 году, император сделал в своём дневнике скупую заметку: «30-го (октября). Приведен слон в Петербург». В дневнике голштинского дворянина Фридриха Берхгольца, бывшего тогда в Петербурге, сделана более подробная запись: «30-го… В этот день, около полудня, привели сюда слона, присланного из Персии… Слона этого привезли сюда из Шлиссельбурга водою. Ему седьмой год, и он далеко не так велик, как тот, которого я видел здесь в 1713 году; у него даже не было ещё обоих больших зубов… Он помещён в доме, устроенном для прежнего слона, и там прикован цепью за одну ногу, но очень смирен и ручен. Хоботом своим он брал у нас из рук белый хлеб и тут же съедал его, также очень охотно играл с приставленными к нему людьми, из которых одного несколько раз поднимал хоботом высоко от земли». Вскоре слон поступил в гатчинский зверинец (вместе с «очень большим ежом, имеющим множество черных и белых игл до 11 дюймов длиною»).